本文

健康寿命延伸について学ぶ

四條畷市では「健康寿命延伸」をキーワードに、市民の皆さんがあらゆる切り口から健康について知り、自身に合った健康づくりを行うことで、本市が「しぜんと生きる健”幸”のまち」となることを目指しています。

「3世代(親・子・孫世代)すべての世代が住むまちを誇りに思い、それぞれが希望をもって暮らしていけるまち」

(平成30年度市政運営方針)

本ページでは、健康づくりにつながるあらゆる本市の取り組みや市民の皆さまの活動を紹介していきます。

健康寿命とは…?

みなさんは、「健康寿命」という言葉をご存知ですか?

「平均寿命」は聞いたことがあるけれど、「健康寿命」は聞いたことがない・・・という方もいるのではないでしょうか?

健康寿命とは、

「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」(厚生労働省)

つまり、健康で自分らしく暮らすことのできる期間のことです。

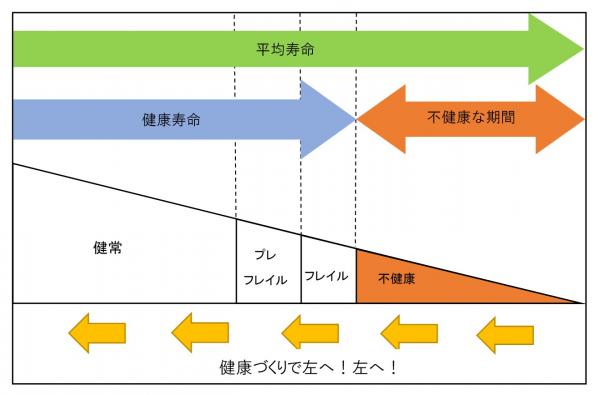

平均寿命と健康寿命の間には、生活習慣病などの病気になったり、高齢になることで介護が必要になったりする、不健康な期間があります。この不健康な期間をできるだけ短くしようというのが、健康寿命延伸の目標なのです。

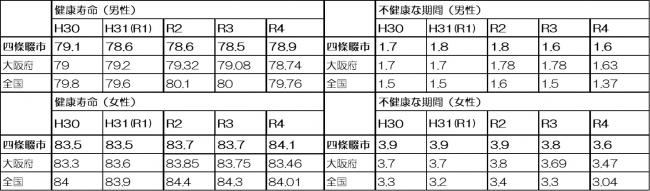

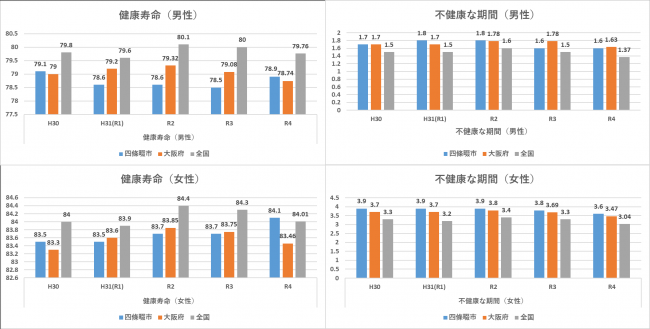

本市の健康寿命は?

ところで、本市の健康寿命は、どういう状況なのでしょうか。

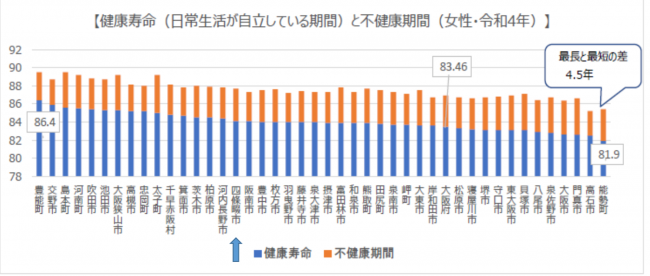

集計データが出ている5年間の推移を見ていると、平成30年では大阪府平均をやや上回るものの、全国平均より下回っている状況でした。性別では男性は、年々健康寿命が低下していましたが、令和4年度では大阪府平均より少し上回っています。女性は国、府より下回っていましたが、少しずつ上昇、令和4年度には、国、府を上回ってきました。

不健康な期間については、男性が約2年に対し、女性が約4年と2倍近くありますが、年々短縮傾向にはなっています。

(不健康な期間は、要介護認定の要介護2から5の期間で算出されています)

【健康寿命と不健康な期間の推移(H30~R4)】

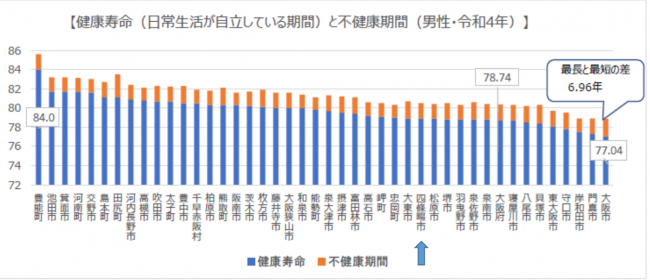

【令和4年市町村比較(男性)】

【令和4年市町村比較(女性)】

*「日常生活動作が自立している期間の平均」で健康寿命を算定:参考値

*出展)大阪府(大阪がん循環器病予防センターによる算出)健康に資する参考値として使用

注)H29-30・・・KDB(国保データベースシステム)の平均自立期間(要介護2以上)の値を活用、または、KDBと同様の方法により大阪がん循環器病予防センターが算出

必要な値は、当該市町村の「人口」「死亡数」「不健康割合の分母」「不健康割合の分子」です。精度の問題があるため、下表のとおり、市町村の人口規模によって使用するデータの年数や注意事項が異なります。

(参考:研究班のホームページhttp://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/ )

「フレイル」とは・・・?

不健康な期間の一歩手前の状態で、体重が減少した、疲れやすいと感じる、歩くのが遅くなった・・・など加齢により心身が老い衰えた状態を、「フレイル」といいます。まずは、このフレイルの予防が大事であるとされています。

ただし、「フレイル」に陥った場合も、運動や栄養を適切にとることなどで、健常な状態に戻ることができるとされています。

健康は全世代の課題!

では、健康寿命を延ばすための健康づくりは、高齢者のみの問題でしょうか?

フレイルに陥ったり、不健康な状態に陥ったりする要因の大きなものが、「生活習慣病」です。生活習慣病は、日ごろの好ましくない生活習慣の積み重ねが原因です。

世界保健機関(WHO)は、高齢化と健康に関するワールドレポート(2015)の中で、高齢期における健康を、高齢期だけを切り取って考えるのではなく、ライフコース(一生の)過程としてとらえるべきだとしています。つまり、高齢になってから、無病や寿命の延伸を目指すのではなく、若いころから健康づくりをしておくことが必要だということです。

(参考:「高齢化と健康に関するワールド・レポート<外部リンク>」)

健康の3要素:からだ、こころ、つながり!

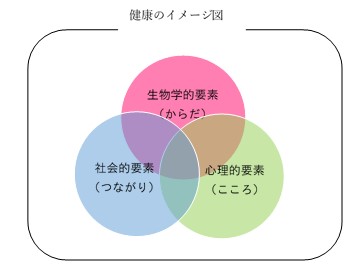

ここで、みなさんは、健康には、からだ、こころ、つながりの3つの要素があることはご存じですか?

つまり、からだが元気であることだけでなく、こころも元気であること、また孤立してしまわないように、社会や人とのつながりがあることも健康でいるためには大切なのです。

病気をするまでは、あまりに当たり前で意識することはないけれど、実は奥が深いのが「健康」です!

(参考:公益社団法人日本WHO協会<外部リンク>)

本市の取り組み

普段からできる健康づくりはたくさんあります。この四條畷市にも、健康づくりのための取り組みが、市民の皆さまの活動も含めて様々にあります。

ご自身の関心にあった切り口でもう少し健康について深く知り、

この四條畷市でできる自分に会った健康づくりを探してみましょう!