本文

マイナンバー・マイナンバーカードについて

マイナンバーとは

マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。

住民票を有するすべての人に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。

マイナンバー制度についてはこちらをご覧ください

マイナンバー(社会保障・税番号制度)について( 内閣府ホームページ)<外部リンク>

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>

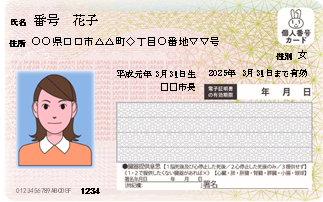

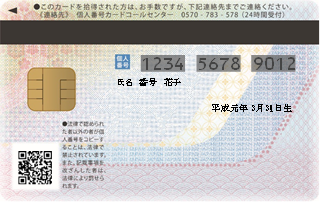

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。

平成28年1月からマイナンバーカードの交付が始まりました。

(令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の人は、顔写真のないマイナンバーカードとなります。)

| おもて | うら |

|---|---|

|

|

| マイナンバーカードでできること(令和7年9月現在) |

|---|

| 1.マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます |

| 2.本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます |

|

3.各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます(マイナンバーカードに署名用電子証明書の搭載が必要です) |

| 4.コンビニエンスストア等で住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍に関する証明書等を取得できます |

| 5.健康保険証として利用できます(事前登録が必要です) |

| 6.給付金等の受取りのための口座を国に登録できます(詳しくは下記リンクをご確認ください) 「公金受取口座登録制度」(デジタル庁)<外部リンク> |

| 7.運転免許証との一体化ができます(詳しくは下記リンクをご確認ください) マイナ免許証に関する手続について(大阪府警)<外部リンク> |

あわせて、マイナンバーカードの利用に関するリーフレット(総務省作成)もご確認ください。

マイナンバーカード及び電子証明書 利用のご案内(R5年11月版).pdf [PDFファイル/355KB]

電子証明書について

電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するものです。マイナンバーカードに記録されている電子証明書には、以下の2種類があります。

- 署名用電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信するときに利用します。(例 e-Tax等の電子申請、パスポートの電子申請)

「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。 - 利用者証明用電子証明書

マイナポータルへのログイン、マルチコピー機(キオスク端末)で住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍に関する証明書などを取得するときに利用します。

「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

マイナンバーカードの申請について

「個人番号カード交付申請書」を使って申請します。申請の方式は2通りあり、申請または受取り、どちらかの際に申請者本人が市役所にお越しいただき、窓口(市民課および田原支所)で本人確認書類を提示していだく必要があります。

※申請書がない場合はこちらをご確認ください。

※お引越しや結婚などで申請書に記載されている内容に変更があった場合、その申請書は利用できません。記載されている内容に変更があった人はこちらをご確認ください。

※2枚目以降のマイナンバーカードの申請の場合は、紛失等の場合を除き交付時来庁方式となります。

申請時来庁方式(申請の際に市役所にお越しいただき、本人確認書類を提示)

申請者本人が市役所(市民課および田原支所)にお越しいただいて本人確認書類を提示していただいたうえで申請し、作成されたマイナンバーカードを郵送で受け取る方法です。

申請から約1ヶ月後、市役所から簡易書留にてご自宅にマイナンバーカードを郵送いたします。

※2枚目以降のマイナンバーカードの申請の場合は、旧のマイナンバーカードと引換での交付となるため、受取りのために再度来庁が必要となります。

申請時来庁方式の際の必要書類

- 顔写真 1枚 (持ち込み希望者のみ)

(パスポート用と同じサイズ縦4,5cm×横3,5cm、最近6ヶ月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの) - 本人確認書類 (Aが2点、AおよびBをそれぞれ1点ずつ、またはマイナンバー通知カード及びB2点)

※本人確認書類について

A書類(公的機関が発行した、顔写真付きの証明書)とB書類(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの)が定められています。詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認書類についてをご確認ください。

※顔写真は、来庁時に無料で撮影いたします。

交付時来庁方式(受取りの際に市役所にお越しいただき、本人確認書類を提示)

郵送などの方法で申請。交付通知書(はがき)をもって申請者本人が来て、窓口(市民課および田原支所)で本人確認書類を提示していただいたうえでマイナンバーカードを受け取る方法です。

なお、郵送以外にもスマートフォン、パソコン、証明写真機または市役所窓口(市民課および田原支所)での申請が可能です。

申請から約1ヶ月後、市役所から住民登録のある住所に交付通知書(はがき)を郵送いたしますので、市民課までマイナンバーカードを受取りにお越しください。受取りについてはこちらをご確認ください。

【郵送での申請方法】

マイナンバーカードの申請書に顔写真を貼付、必要事項をご記入のうえ、以下の宛先までご送付ください。

詳しい手続きについては郵送での申請方法<外部リンク>をご確認ください。

郵送以外の申請方法についてはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。

マイナンバーカードの申請書をお持ちでない場合

申請書をお持ちでない方や申請書の記載内容に変更があった方については、市民課および田原支所にて申請書をお渡しします。本人確認のできる書類をお持ちください。

または、電話にて申請書の送付を依頼してください。住民登録のある住所あてに申請書を送付します。

代理人による申請書の交付依頼は、下記が必要です。全てそろわない場合は、当日のお渡しができず、電話での対応と同じとなります。

市役所での申請補助について

市役所でマイナンバーカードの申請手続きをサポートします。

・マイナンバーカード申請、交付(受取り)、電子証明更新のための開庁時間のご案内

マイナンバーカードの特急発行について

申請者が1歳未満であるなど、特定の要件を満たした方を対象に原則1週間以内で発行できる仕組み「特急発行・交付制度」があります。詳しくはマイナンバーカードの特急発行についてをご確認ください。

マイナンバーカードの受取りについて

マイナンバーカードが市役所に届きましたら交付通知書(はがき)を住民登録のある住所に送付いたします。受取り時に本人確認を行いますので、以下の書類を持って申請者本人が窓口(市民課および田原支所)にお越しください。

田原支所での受取りについて

田原支所での受取りを希望される場合は、事前にオンラインで申請<外部リンク>するか、マイナンバーカードコールセンターまでご連絡ください。

(申請またはご連絡をいただいてから田原支所で受け取れるようになるまで3開庁日かかります。予めご了承ください。)

必要書類

- 交付通知書(はがき) (交付通知書を紛失した場合は、こちらをご覧ください。)

- マイナンバーカード(2枚目以降のカード申請の場合。持参しない場合は再発行手数料1000円が必要です。)

- 本人確認書類(Aが1点またはBが2点)

- マイナンバー通知カード(お持ちの人のみ)

- 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

※本人確認書類について

A書類(公的機関が発行した、顔写真付きの証明書)とB書類(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの)が定められています。詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認書類についてをご確認ください。

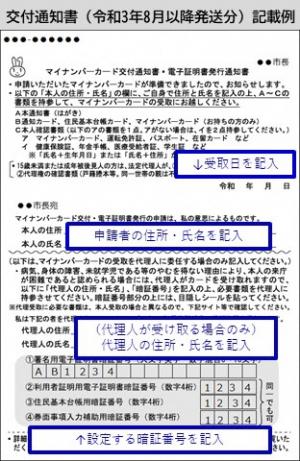

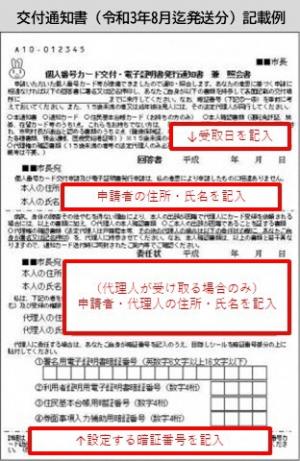

交付通知書の記載方法について

はがき裏面(宛名面でない方)の、回答書欄と暗証番号欄に必要事項を記載してください。

なお、申請者が15歳未満の場合や、代理人が受け取られる場合は委任状欄にも記載してください。

また、申請者が15歳未満の場合は、暗証番号欄のうち、署名用電子証明書暗証番号は不要です。

※暗証番号欄については代理人に委託する場合にのみ記入することとなっていますが、個人番号カードの交付などに関する事務処理要領に基づいて申請者の同意のもと暗証番号記入いただき職員が入力しております。ご理解と暗証番号欄のご記入へのご協力をお願いいたします。

※交付通知書(はがき)が発送された時期によって交付通知書の様式が異なります。詳しくは以下の記入例をご確認ください。

| 令和3年8月までに発送された交付通知書 | 令和3年8月以降に発送された交付通知書 |

|---|---|

|

|

交付申請者が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合のマイナンバーカードの受取りについて

マイナンバーカードは、原則として本人へのお渡しになりますが、申請者が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合は必ず法定代理人がお越しください。

| 1 | 交付通知書(はがき) |

|---|---|

| 2 | 申請者の本人確認書類(Aが1点、またはBが2点) |

| 3 | 法定代理人の本人確認書類(Aが2点、またはAおよびBをそれぞれ1点ずつ) |

| 4 | 戸籍謄本や成年後見登記事項証明書等、法定代理人であることを証明できるもの(15歳未満の人の受取りの場合は、四條畷市に本籍地があるか、住民票上の同一世帯の場合は不要。) |

| 5 | マイナンバー通知カード(お持ちの人のみ) |

| 6 | 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ) |

| 7 | マイナンバーカード(2枚目以降のカード申請の場合。持参しない場合は再発行手数料1000円が必要です。) |

※申請者本人が来庁できず、法定代理人のみで受け取る場合は、代理人による受取りについてをご覧ください。

代理人による受取りについて

ご本人が以下の代理交付の用件に当てはまり、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受取りを委任できます。その場合の必要書類は以下のとおりです。

|

やむを得ない理由 |

疎明資料 |

|---|---|

|

成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人 |

代理権を証する書類(登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類) |

|

中学生、小学生、未就学児 |

代理権を証する書類(四條畷市の住民票または戸籍で確認できる場合は不要) |

|

75歳以上の高齢者 |

不要(交付通知書(はがき)の委任事項記載箇所に外出困難である旨の記載が必要) |

|

長期入院者 |

入院診療計画書、領収書、診療明細書、【※】病院長が作成する顔写真証明書 |

|

障がい者 |

【※※】障がい者手帳、【※】障害福祉サービス受給者証、【※】自立支援医療受給者証 |

|

施設入所者 |

【※】施設長が作成する顔写真証明書 |

|

要介護・要支援認定者 |

介護保険被保険者証、認定結果通知書、【※】ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |

|

妊婦 |

【※】母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |

|

海外留学 |

査証のコピー、留学先の学生証のコピー |

|

高校生・高専生 |

【※】学生証、【※】在学証明書 |

|

社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる者 ※いわゆる「ひきこもり」 |

公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、【※】相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書 |

| 1 | 交付通知書(はがき) |

|---|---|

| 2 |

本人の来庁が困難であることを証明する書類 上表の「代理交付の要件及び疎明資料」のとおり。 |

| 3 | 申請者の本人確認書類(Aが2点、AおよびBをそれぞれ1点ずつ、またはBを3点(うち写真付きを1点以上)) |

| 4 | 代理人の本人確認書類(Aが2点、またはAおよびBをそれぞれ1点ずつ) |

| 5 | マイナンバー通知カード(お持ちの人のみ) |

| 6 |

住民基本台帳カード(お持ちの人のみ) |

| 7 | マイナンバーカード(2枚目以降のカード申請の場合。持参しない場合は再発行手数料1000円が必要です。) |

暗証番号について

交付時にそれぞれ暗証番号の登録が必要です。

- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下。英字は大文字AからZまで、数字は0から9までいずれも1文字以上必要です)

インターネットでマイナンバーカードを使って確定申告などをするときに使います。 - 利用者用電子証明書暗証番号(4桁数字の暗証番号)

マイナポータル等のウェブサイトにマイナンバーカードを使用してログインするときや、コンビニエンスストアなどに設置のマルチコピー機(キオスク端末)で各種証明書を発行するときに使います。コンビニエンスストア等での各種証明書の発行についてはコンビニ交付をご確認ください。 - 住民基本台帳用暗証番号(4桁数字の暗証番号)

住所や氏名を変更があった場合に、マイナンバーカードの中に搭載されている情報を更新するときに使います。 - 券面事項入力補助用暗証番号(4桁数字の暗証番号)

マイナポータルで公金受取口座の登録を行うとき(参考:「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」(デジタル庁)<外部リンク>)など、個人番号や基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用するときや、住所や氏名などに含まれる外字を対応する文字に変更するときに使います。

2~4の数字4桁については同じものとすることができます。

開庁時間以外の受取りについて

マイナンバーカードの受取りや電子証明書の更新は原則本人がお越しいただく必要があります。

平日の日中にお越しいただくのが難しい人のために、マイナンバーカードの受取りのための受付時間を増やしています。

マイナンバーカード申請、交付(受取り)、電子証明更新のための開庁時間のご案内

マイナンバーカードの更新について

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードは、申請時に成人済の場合は発行日以後10回目の誕生日、申請時に未成年の場合は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。 また、外国人の方は、在留期間満了日までです。

マイナンバーカードに搭載される電子証明書は年齢に関わらず、発行日以後5回目の誕生日が有効期限となります。 なお、通知カードには有効期限はありません。

電子証明書の更新について

有効期限に到達する2~3か月前に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>が送付されます。通知が届きましたら、マイナンバーカードをお持ちのうえ市役所窓口(市民課および田原支所)までお越しください。更新にはマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号の入力が必要になります。

なお、電子証明書の有効期限が切れた場合でも、マイナンバーカードの有効期限までは本人確認書類としてご利用いただけますが、e-Taxやコンビニ交付サービスなどの電子証明書を利用したサービスが使えなくなります。

マイナンバーカードの更新申請

マイナンバーカードの有効期限を迎える人に対し、有効期限通知書(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>をお送りしています。引き続きマイナンバーカードの利用をご希望の場合は、更新申請が必要です。

マイナンバーカードの更新を行っていただくと、新しいカードをお渡しします(更新前のカードは回収します)。

更新の申請方法については、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

マイナポイントについて(終了しました)

マイナポイントの申し込みは2023年9月30日をもって終了しました。

マイナンバーカードに関する注意事項等

マイナンバーカードに関する注意事項

暗証番号やQRコードなどの取り扱いについて

- 簡単に他人に教えない、自分でも忘れない、推測が容易な番号にしないようご注意ください。

- 暗証番号を忘れてしまった場合は、市民課および田原支所で暗証番号の再設定をしてください。暗証番号再設定には必ずマイナンバーカードを本人がお持ちください。詳しくはこちらをご覧ください。

- マイナンバーカード裏面のQRコードをインターネットやSNS等に掲載しないようご注意ください。 くわしくはこちらでご覧ください。(総務省掲載文書のリンク(PDF:118KB)<外部リンク>)

- マイナンバーカードの裏面のコピーも原則禁止です。

- マイナンバーに関する不審な電話やメールにご注意ください。

- マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(国民生活センターのホームページ)<外部リンク>

- 総務省をかたったマイナンバー関係の不審なメールにご注意ください(総務省のホームページ)<外部リンク>

マイナンバーカードを紛失したときについて

マイナンバーカードを自宅以外で紛失した場合以下の3つの手続きが必要です。

- 個人番号カードコールセンターに一時利用停止のご連絡

●個人番号カードコールセンター 0120-95-0178

(マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。) - 最寄りの警察署への遺失届の提出

- 遺失届の受理番号と本人確認書類(Aが1点またはBが2点)をお持ちのうえ、市役所窓口(市民課および田原支所)にてマイナンバーカード紛失届の提出

※マイナンバーカード紛失届の提出と同時にマイナンバーカードの再発行の申請も可能です。

その場合は、以下の2点をお持ちください。

- 顔写真1枚(持ち込み希望者のみ)※顔写真は、来庁時に無料で撮影します。

(パスポート用と同じサイズ縦4,5cm×横3,5cm、最近6ヶ月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの) - 再発行手数料 1,000円

マイナンバーカードの安全性

マイナンバーカードには、様々な安全対策を施していて、他人が悪用できないようになっています。

詳しくは、マイナンバーカードの安全性について(内閣府ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

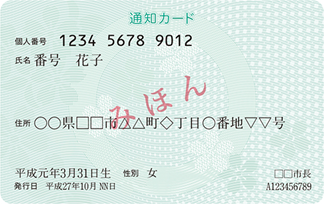

「通知カード」について

※法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。詳しくは下記のページをご覧ください。

参考 通知カードについて

平成27年10月5日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行され、マイナンバー制度が始まりました。

制度導入に伴い、みなさまのご家庭にマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が送付されました。

手続きによって、マイナンバーの提供を求められる場合があります。その場合に、通知カードをご提示いただく必要がありますので、大切に保管してください。なお、マイナンバーカードを受取りの際に返却いただきます。

| おもて | うら |

|---|---|

|

|

この「通知カード」の新規発行等の手続きは、令和2年5月25日に廃止されました。「通知カード」に代わり、「個人番号通知書」が国の機構から転送不要の簡易書留で送付されます。

マイナンバーカードコールセンター

マイナンバーカードに関する専用のコールセンターです。

0120-727-171(通話料無料)

平日 午前8時45分~午後8時

※年末年始(12月29日~1月3日)は除く

関連リンク

●マイナンバーカードに関するよくあるご質問

マイナンバーカードについてお問い合わせの多いご質問をQ&A方式で掲載しています。

●マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>