本文

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症では、感染してから発症するまでに、1日から長いと14日程度かかります。多くの場合、発症しても軽症で治り、時には自覚症状が出現しない場合もありますが、特に高齢者や基礎疾患のある人では肺炎に進展し、重症化するリスクが高いとされており、注意が必要です。

【ページ内リンク】

感染経路

基本的な感染予防対策が有効です

高齢者や持病があるなど重症化リスクが高い人や、妊娠中の人は特に注意しましょう

受診を希望される場合

感染経路

飛沫感染・・・感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、その飛沫またはエアロゾルと呼ばれるさらに小さな水分を含んだ状態の粒子を他の人が口や鼻から取り込んで感染します。

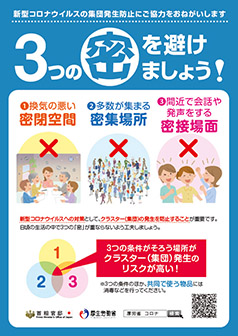

マスクや咳エチケットが不十分な感染者が対面または近接した場所で咳やくしゃみをする、また、換気が不十分であったり混雑した閉鎖的空間では少数の感染者から多数の人に感染する場合があります。

接触感染・・・感染者がウイルスのついた手や身体で周りの人や物に触れると、その場所にウイルスが付着します。他の人がそこに触れると、ウイルスがその人の手などを介して鼻や口などの粘膜から侵入、感染します。

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)厚生労働省ホームページ<外部リンク>

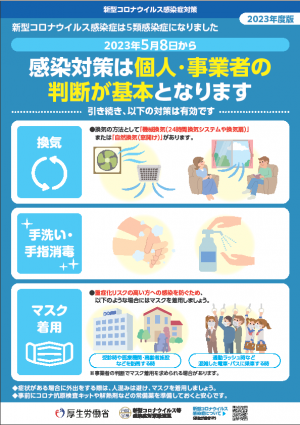

基本的な感染予防対策が有効です

新型コロナウイルス感染症は、5類感染症に移行しましたが、これまで通りの基本的な感染予防策が有効です。引き続き感染拡大防止にご協力をお願いします。

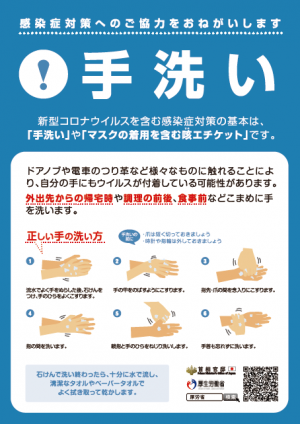

手洗い

手洗いは、新型コロナウイルス感染症だけでなく、あらゆる感染症の予防に最も重要です。

- 外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などに、こまめに手を洗いましょう。

- 石鹸と流水で、指と指の間や手の甲、手首まで十分に洗いましょう。

- 手洗いが困難な場合には、消毒用アルコール等による手指消毒も有効です。

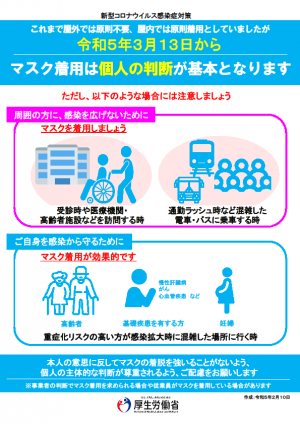

マスクの着用

新型コロナウイルスは、感染者の咳やくしゃみなどで飛び出す飛沫(つばなどのしぶき)から感染します。マスクを着用することで、感染者の口や鼻から飛沫が飛び出す量を減らし、また、感染していない人が飛沫を直接吸い込んだり、飛沫がついた手で鼻や口元を触る機会が減り、感染を抑える効果が期待できます。感染対策としてのマスク着用は個人判断が基本となりますが、以下のような場面には着用が推奨されます。

- 混雑した場所へ出かけるときや人と会う時

- 通院や高齢者施設を訪問する時など

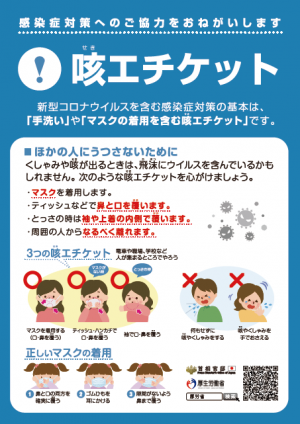

咳エチケット

マスクを着用していない場合に咳やくしゃみをするときには、ハンカチやティッシュ、なければ袖口で口元を覆い、できるだけ人の少ない方向に向けましょう。

※咳やくしゃみの際に、てのひらで口を覆ってしまうと、その手で触った場所に雑菌やウイルスが付着します。直接口元を手で覆うことはやめましょう。

定期的に換気を行いましょう

換気の悪い閉鎖的な空間では、特に、多くの人が集まって会話や飲食をすることで、1人の人から複数の人に同時に感染させるリスクが高くなると考えられています。

特に、冬季・夏季は冷暖房のため、部屋を閉め切って換気が悪くなりがちです。

- 定期的に(1~2時間に1回、10分前後)、窓やドアを開けて換気を行いましょう

- 換気の際は、対面するドアや窓を開けるなど、可能な限り風の通り道を作りましょう

感染した人と接触した場合

「濃厚接触者」として特定されたり、法律に基づく外出自粛は求められません。

同居する人が感染した場合、可能であれば部屋を分け、限られた人がお世話をするなどの感染対策を取りましょう。

そのうえで、新型コロナウイルス感染症にかかった人の発症日(同居者の場合)または感染者と接触した日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。手洗いや換気等の基本的感染対策のほか、外出する場合は不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

高齢者や持病があるなど重症化のリスクが高い人や、妊娠中の人は特に注意しましょう

高齢者や基礎疾患がある人、妊娠中の人はもちろん、同居者や職場など、周囲の人も基本的な感染対策を実施することで、重症化のリスクが高い人が感染から守られます。また、普段から体調を整え、体調が悪い場合には接触を控えるように心がけましょう。

新型コロナウイルス予防接種について

令和6年度から、新型コロナウイルスの重症化予防を目的に、65歳以上の高齢者と、60歳~64歳で呼吸器・心臓等に重度の障がいがある人を対象とした定期接種が始まりました。

これまで冬にかけて感染拡大がみられていることから、秋冬に実施されています。

また、定期接種対象外の人や定期接種の実施期間外も、任意接種として自費での接種が可能です。

受診を希望される場合

発熱などの症状がある場合も、令和6年4月1日以降は一般の医療機関での受診になります。受診を希望される場合には、かかりつけ医やお近くの医療機関に相談の上、受診してください。

かかりつけ患者のみを受け入れる医療機関や、発熱患者の受付時間や待機場所を分けている医療機関もありますので、受診前に医療機関への問い合わせをお勧めします。

新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

※医療機関に「検査結果の証明」や罹患・治癒についての診断書を求めるための受診(とりわけ救急外来の利用)は、特に流行期間には医療機関に大きな負担となるため、控えるようにしてください。

医療機関情報検索サービス等

受診が必要か迷ったときや、医療機関が通常の診療体制と異なる年末年始や連休中などに、診療可能な医療機関等を検索できるサービスがありますので活用してください(電話やインターネットの通信料は、利用者の負担となります)。

大阪府救急医療情報センター

大阪府内の医療機関を探したいとき

対応時間:24時間365日

電話:06-6693-1199

ネット検索:大阪府医療情報ネット(ナビィ)<外部リンク>

救急安心センター大阪

突然の病気やけがで困ったとき

対応時間:24時間365日

電話:#7119(市外局番「072」からのプッシュ回線、携帯電話)

06-6582-7119(市外局番「0743」からのプッシュ回線、アナログ電話、IP電話から)

小児救急電話相談(#8000)

夜間の子どもの急病時、病院へ行ったほうがよいか、家庭でどうしたらよいか迷ったときや困ったとき

対応時間:19時から翌朝8時まで(年中無休)

電話:#8000(市外局番「072」からのプッシュ回線、携帯電話から)

06-6765-3650(市外局番「0743」からのプッシュ回線、アナログ電話、IP電話から)

小児救急電話相談(#8000)について(大阪府ホームページ)<外部リンク>

家庭での備え

受診先がすぐに見つからない場合などに備えて、家庭用の解熱鎮痛薬や抗原検査キット等を備蓄しておくと安心です。使い捨てマスクや除菌シート、手指消毒用アルコールなどの衛生材料も、感染拡大期には品薄になる場合もあるので、定期的に在庫を見直しましょう。

※抗原検査キットを購入する際は、国が承認したことを示す「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と表示されていることをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合

感染者への外出自粛要請はありません。外出期間を控える目安については厚生労働省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。(あくまで参考情報のため、受診された医療機関の医師の指示に従って、適切に療養されることをお勧めします)

※発症後10日間を経過するまでは、不織布マスクを着用する、高齢者等ハイリスクの人との接触を控えるなど、周りにうつさないよう配慮しましょう。

療養中に体調が悪化した場合

療養中に体調が悪化した場合は、医療機関にご相談ください。受診を希望される場合は医療機関に電話等で相談のうえで受診してください。

感染後の後遺症

感染したあと、感染性がなくなったにも関わらず、療養中に見られた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、後遺症として様々な症状がみられる場合があります。

後遺症に関する症状の実態についてはいまだ不明な点が多く、それぞれの症状と新型コロナウイルスとの因果関係は明らかにはなっていません。

後遺症かもしれないとお困りの場合には、かかりつけ医やお近くの医療機関、または大阪府内の新型コロナ後遺症に悩む人の診療をしている医療機関一覧(大阪府ホームページ)<外部リンク>にご相談ください。