本文

幼児教育・保育の無償化について

四條畷市 子育てのための施設等利用給付認定のしおり(新2号・新3号用)

1.子育てのための施設等利用給付認定について

お住まいの市町村から認定を受けて施設・事業を利用することで利用料が無償化(一部上限あり)となりますので、認定を受けていない場合は申請が必要です。

なお、認定を受けても利用する施設・事業の組み合わせや利用内容によっては、無償化とならない場合がありますのでご留意ください。

詳しくは子育てのための施設等利用給付認定のしおりをご覧ください。

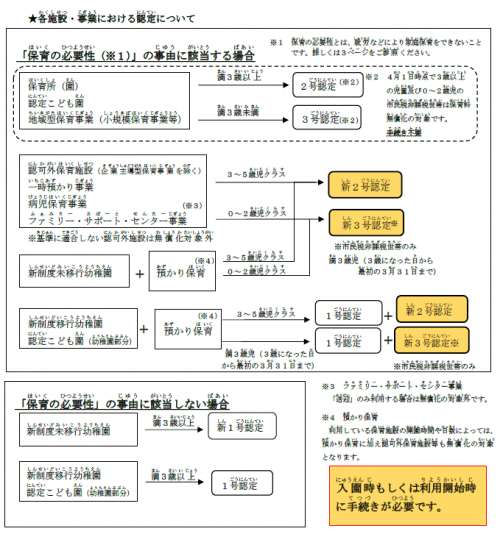

★認定の種類

利用する施設・事業や児童の年齢、保育の必要性などにより、認定が異なります。

| 教育・保育給付 | 施設等利用給付 | ||

|---|---|---|---|

| 1号認定 | 満3歳以上の就学前子ども | 新1号認定 | 満3歳以上の就学前子ども(新2号・新3号以外) |

| 2号認定 | 満3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども | 新2号認定 | 満3歳になって最初の3月31日を経過した保育の必要性の認定を受けた就学前子ども |

| 3号認定 | 満3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども | 新3号認定 | 満3歳になって最初の3月31日までの間にある保育の必要性の認定を受けた就学前子ども(市民税非課税世帯に限る) |

○保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業等)を利用している場合

すでに1号認定、2号認定を受けているため、保育料が無償化となります。3号認定を受けている非課税世帯も保育料が無償化となります。(いずれも手続き不要)

※食材料費や行事費などは、保護者負担となります。

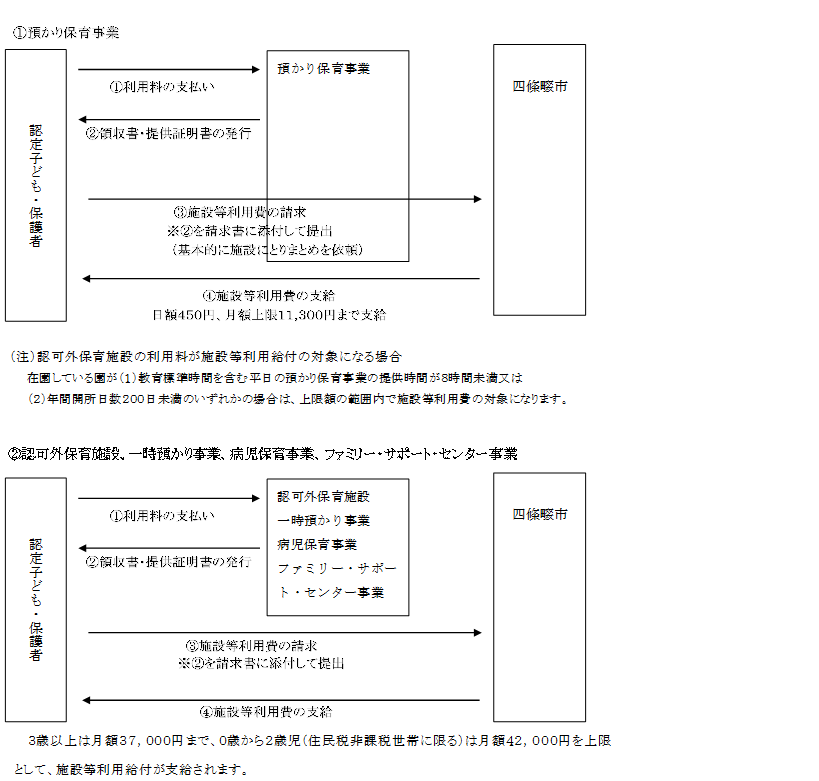

○「保育の必要性」があり、認定こども園等の預かり保育事業を利用する場合

- 新2号または新3号(市民税非課税世帯のみ)の認定を受けることで預かり保育の利用料が1日上限450円まで、最大月額11,300円(新3号は16,300円)までの範囲で無償化の対象になります。

- 利用料は各園にお支払いいただき、請求書等の提出をいただくことで市から上限額か利用料のどちらか低い方を支給します。

○「保育の必要性」があり、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合

- 新2号または新3号の認定を受けることで3歳から5歳までは月額37,000円まで、0歳から2歳児までの市民税非課税世帯は月額42,000円までの利用料が無償化の対象となります。

- 認可保育所等に申し込みをしたが入所できず、認可外保育施設等を利用している場合にも、新2号または新3号の認定申請が必要です。

- 利用料は各園にお支払いいただき、請求書等の提出をいただくことで市から上限額か利用料のどちらか低い方を支給します。

○新制度未移行幼稚園のみ利用する場合

新1号認定を受けることで保育料が月額上限25,700円まで無償化の対象となります。詳しくは、

幼児教育無償化について(新制度未移行園)をご確認ください。

○就学前の障がい児通所施設を利用する場合

3~5歳児クラスに係る利用料が無償化されます。詳しくは、障がい福祉課へお問合せください。

2.保育の必要性の認定について

保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当した場合、「保育の必要性」を認定します。

(1)保育の必要性の事由

- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働等、基本的にすべての就労を含む)

※最低、月48時間以上就労していること - 出産の前後(出産日(出産予定日)から起算して6週間前(多胎児は14週間前)の日の属する月の1日から出産日から起算して8週間が経過する日の翌日の属する月の末日)

- 保護者の疾病、障がい

- 同居または長期入院等している親族の介護(要介護認定1~5)・看護(居宅内常時付添い、もしくは入院、通院、通所等付添いで概ね半日単位月16日以上)

- 災害復旧

- 求職活動

- 就学

※最低、月48時間以上就労していること - 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて同一施設の継続利用が必要であること

- 心身に障がいのある乳幼児(障がい者手帳の有無にかかわらず支援が必要な乳幼児)

- 虐待・DVを受けているまたは受けるおそれがあり、保育の必要性があると関係機関から認められる場合

- その他、上記に類する状態として市が認める場合

【注意事項】

- 趣味の講座、カルチャースクール等は対象外です。

- 求職活動等の場合は、認定期間内に就労し、「就労証明書」を提出する必要があります。

- 育児休業中の新規認定はできません。

(2)認定の有効期間

保育の必要性の認定については、事由により有効期間が異なります。

有効期間が切れると、無償化の対象となりませんので、ご注意ください。

|

事由 |

保育認定の有効期間 |

|---|---|

| 有期雇用の就労 | 就労期間終了日が属する日の末日まで |

| 就学 | 就学期間終了日が属する日の末日まで |

| 疾病 | 治療期間終了日が属する日の末日まで |

|

出産の前後 |

出産日(出産予定日)から起算して6週間前(多胎児は14週間前)の日の属する月の1日から出産日から起算して8週間が経過する日の翌日の属する月の末日 |

|

求職活動 |

有効期間の開始日から90日間が経過する日が属する月の末日まで |

|

育児休業 |

育児休業の対象となるお子さんが満1歳を迎える年度の3月31日まで |

|

上記以外 |

お子さんの小学校就学前まで |

【注意事項】

- 認定の事由に該当しなくなった場合は、その時点で認定の有効期間が終了します。

- 新3号認定は、満3歳を迎えた最初の3月31日までが有効期間となります。保育を必要とする事由が継続していれば市が職権により新2号認定に切り替えます。

3.新2号・新3号認定の申し込み方法

(1)申し込み書類の配布及び受付場所

こども政策課(市役所東別館1階)、田原支所、預かり保育実施園(認定こども園・幼稚園)、市ホームページ

(2)認定を希望する日までに書類を提出してください。

※認定開始日を申請日より前に遡及することはできませんのでご留意ください。

不足書類がある場合、認定ができません。必要書類が揃った日から認定します。

(3)申し込みに必要な書類

次の書類を原則としてすべて揃えて、締切期日までに提出してください。

世帯の状況により、必要に応じて提出をお願いすることがあります。

≪2≫個別に必要なもの・保護者(父母)分

|

提出が必要な方 |

提出書類 |

|---|---|

| 雇用主がある会社員・公務員・パート・アルバイト・派遣社員として就労(内定)している人 | |

| 自営業の方、自営協力者の方、内職の方※「自営業は保護者自らが事業を営む場合とし、「自営協力者」は、2親等以内の親族が運営する事業所に勤めるものとします。法人化されている事業所の場合は、就労証明書以外の根拠資料は不要です。 |

・就労状況を客観的に確認できる資料等 (開業届、営業許可証、最新の確定申告書写し、事務所や店舗のパンフレット・チラシ等、給与明細やタイムカードの写し、業務委託契約書の写し 等)のうち1点

|

| 求職活動中の人 | 求職活動状況等申告書 |

|

ひとり親の家庭の人 |

|

|

産前産後休暇・育児休業取得中の人 |

|

|

妊娠している人 |

母子手帳の写し(表紙・出生予定日記入欄) |

|

病気等で保育ができない人 |

|

|

同居または長期入院等している親族の介護・看護をしている方 |

(介護・看護を受ける人の分) |

|

学生の人 |

|

|

障がいのある人 |

・ 障害者手帳等の写し |

|

虐待・DVを受けている又は受けるおそれがある人 |

保育の必要性があると関係機関が認める書類(事由に該当することが分かる関係機関の証明等) |

|

その他保育ができない事情がある人 |

直接お問い合わせください。j |

≪3≫未申告の方や四條畷市外から転入された方について(新3号認定のみ)

★未申告の方

未申告により、市民税額が未確定の方は、施設等利用給付認定を申請する前までに申告をしてください(四條畷市役所本館税務課)。※申告された際は、こども政策課にご連絡ください。

★四條畷市外から転入された方

| 利用年月 | 情報連携先 | |

|---|---|---|

| 認定期間の前年1月1日以降に転入された方 | 4月~8月利用分 | 前年1月1日時点の住所地 |

| 認定期間の年の1月1日以降に転入された方 | 9月~翌3月利用分 | 当年1月1日時点の住所地 |

※前住所地で未申告だった場合は情報連携での取得ができないため、申告後に課税証明書をご提出いただく場合があります。

※配偶者控除等情報連携で取得できないものについては、課税証明書等の提出をお願いする場合があります。

- 税額控除(寄付金控除・住宅借入均等特別控除・配当控除・外国税額控除等)適用前の市民税で判断します。

- 保護者の年収の合計が120万円以下で同居している祖父母等がいる場合は、祖父母等同居親族のうち、最多所得者を生計主宰者とみなして、児童の保護者とその方の市民税が非課税であるかを判断します。

≪4≫保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 [PDFファイル/124KB]【C】

保育所(園)等の利用申し込みをせず新2号・新3号認定のみ申請する場合、申請書類に利用申し込みを行わなかった理由を添付する必要があります。ただし、認定こども園・幼稚園の利用者は提出不要です。

4.認定通知書の送付について

当する場合、市から認定通知書を送付します。施設等利用給付の請求の際に必要となりますので、大切に

保管してください。

5.認定内容に変更があった場合

○世帯状況の変更や市民税に変更があった時は、こども政策課までお申し出ください。

6.施設等利用費の支給について

利用後の支払いから支給までの流れ [PDFファイル/300KB]

(2)支給までのスケジュール

利用料を一度全額施設に支払い、必要書類を請求書に添付してご提出ください。請求書は四半期ごとにまとめてご提出ください。

利用する事業ごとに請求のスケジュールが異なります。

(1)預かり保育事業

| 利用月 | 請求月 | 支給月 | 詳細 |

|---|---|---|---|

|

4月 5月 6月 |

8月 | 9月 |

提出物:(1)(様式第1号)施設等利用給付費請求書 (2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (3)特定子ども・子育て支援提供証明書 ※(2)(3)は各園で発行されます。園の様式で発行 されているものでも対応可能です。 提出期限:請求月の10日(土日祝の場合はその前開園日) 提出場所:在園する保育施設 支給日:請求月の翌月10日(土日祝の場合はその翌営業日) |

|

7月 8月 9月 |

11月 | 12月 | |

|

10月 11月 12月 |

2月 | 3月 | |

|

1月 2月 3月 |

5月 | 6月 |

※忍ヶ丘あおぞらこども園の新2号認定で預かり保育事業の利用者については、改めて手順を案内します。

(2)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

| 利用月 | 請求月 | 支給月 | 詳細 |

|---|---|---|---|

|

4月 5月 6月 |

7月 |

8月 |

提出物:(1)(様式第2号)施設等利用給付費請求書 (2)特定子ども・子育て支援に係る領収証(※) (3)特定子ども・子育て支援提供証明書(※) ※(2)(3)は各園で発行されます。園の様式で発行 されているものでも対応可能です。 提出期限:請求月の10日(土日祝の場合はその前開庁日) 提出場所:市役所こども政策課 支給日:請求月の翌月10日(土日祝の場合はその翌営業日) |

|

7月 8月 9月 |

10月 | 11月 | |

|

10月 11月 12月 |

1月 | 2月 | |

|

1月 2月 3月 |

4月 | 5月 |

※ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は、(1)と利用時に発行される活動報告書を提出してください。

(3)支給に関する注意事項 ※必ずお読みください。

- 認定を受けずに利用した分については、支給の対象外です。

- 利用施設等が発行する特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証や特定子ども・子育て支援提供証明書等は請求書の提出の際の添付書類となるため、大切に保管してください。

- 施設等利用費請求書は、市役所こども政策課及び預かり保育事業実施施設にて配布または市ホームページからダウンロードできます。

- 児童1人につき1枚ずつ請求書を提出してください。

- 振込先口座は必ず記入してください。

- 記入誤りの箇所については、二重線を引いて修正してください。

- 認定期間内に利用したもののみ支給の対象となりますので、有効期間切れにご注意ください。

- おやつ代、行事代、長期休業期間の給食費等は支給の対象外です。

- 請求書の提出期限を過ぎた場合は、上記の支給日に支払いできない場合があります。

- 利用の翌月1日から起算して2年を経過すると請求できなくなります。

7.申請前にお読みください

(1) 市民税課税状況の確認ができない場合

未申告または課税証明書の未提出により課税状況の確認ができない場合、新3号認定申請を行っても認定を受けることはできません。

(2) 修正申告により市民税非課税世帯となった場合

修正申告等により市民税非課税世帯となった場合、新3号認定を受けるためには新たに認定申請を行う必要があります。なお、認定開始日のさかのぼりは行ないませんのでご注意ください。

(3)就労先が変わる方

就労先が変わる場合は、「就労証明書」を提出してください。

(4)有期雇用で就労中の方

認定期間は就労期間終了日の属する月の末日までです。認定期間終了後も保育の必要性がある場合は、続きの就労証明書等を必ず提出してください。

(5) 育児休業中の方

育児休業明けで認定申請した場合は、原則、認定開始日の翌月1日までに復職し、復職後すみやかに「復職証明書」を提出してください。もし、復職されない場合は保育の必要性の事由に該当しなくなり、認定を取り消すことになります。

(7) 妊娠・出産の事由で認定された方

出産日(出産予定日)から起算して6週間前(多胎児は14週間前)の日の属する月の1日から出産日から起算して8週間が経過する日の翌日の属する月の末日までが認定期間となります。その期間を過ぎた後、別の要件で新2号・新3号の認定を受ける場合は、改めて申し込みが必要です。

(8) 就労内定で申請された方

就労開始後、すみやかに「就労証明書」を提出してください。

(9) 求職活動中の方

保育の必要性の事由が求職活動で認定された方は、認定後90日以内に「就労証明書」の提出が必要です。なお、提出がない場合は、認定有効期間が切れ、保育の必要性の事由がなくなります。なお、求職活動での認定期間終了後に、連続して求職活動で認定を受けることはできません。

(10) 市外へ転出する場合

市外へ転出する場合は、こども政策課までご連絡ください。また、転出先の市町村において新たに認定を受ける必要がありますので、手続き漏れがないようご注意ください。

(11) その他

- 保育の必要性の確認は毎年行います。※詳細はこども政策課からご案内します。

- 認定の事由に該当しなくなった場合は、その時点で認定の有効期間が終了します。

- 認定開始日を申請日より前にさかのぼるすることはできません。