本文

消費生活センターだより

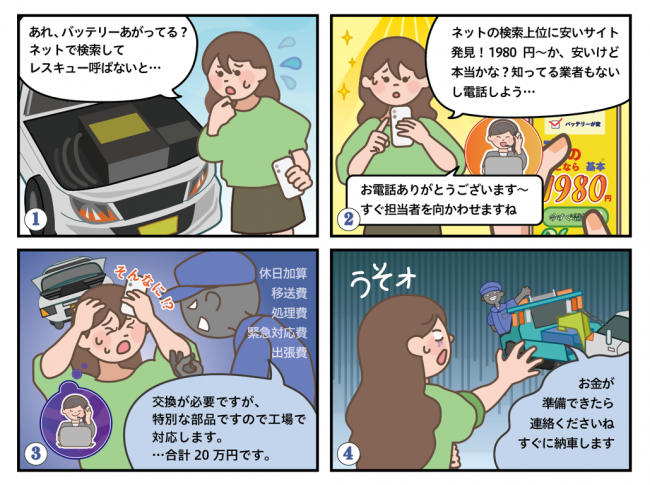

インターネットで検索した

ロードサービス業者とのトラブルに注意!

自動車の故障などが生じた場合は、契約している保険会社のロードサービスまたは購入した販売店に連絡してください。急なトラブルに備えて事前に自動車販売店や知人などから信頼のおける業者を教えてもらうことも安心につながります。会員制のロードサービスの検討も有用です。

困ったことがあったら消費生活センターへ

新年度、心も新たに気配りを! ~自分ができることを考えよう~

香害で困っている人からの相談が寄せられています。

★香りには、人をリラックスさせ、癒しの効果がある一方で、健康被害を訴える人もいます。

★あなたの周りにも困っている人がいるかも知れません。商品を選ぶ目安に、香りのことも考えましょう。

★一方で、体臭などは「お互い様」も忘れずに!

困ったことがあったら消費生活センターへ

インターネット通販でのトラブル ~商品が届かない~

インターネット通販で、「偽物が届いた」、「商品が届かず、連絡もつかなくなった」というトラブルが増加しています。

★個人情報入力や購入の際はサイト所在地や連絡先、利用者の評価など事業者の情報をしっかりと確認してください。

★有名ブランド品を廉価で誘因するサイトや、支払先が銀行個人口座の場合は特に注意してください。

困ったことがあったら消費生活センターへ

脱毛サロンが倒産? ~支払った代金は返ってくるのか~

脱毛は事業者間の競争が激しく倒産の相談が見受けられます。

★クレジット支払いの場合は、支払いについてクレジット会社と話し合いができる場合があります。

★直接業者に支払った場合は、破産管財人に債権者届を送付しますが返金は望み薄です。

いずれの場合も一人で対応が難しければ、消費生活センターに相談してください。

困ったことがあったら消費生活センターへ

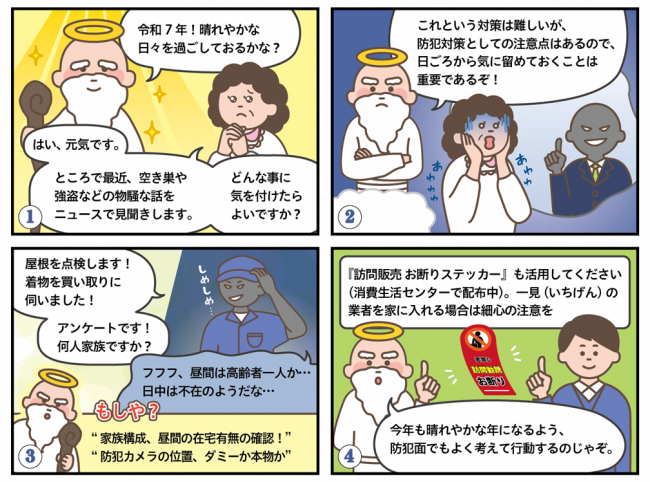

訪問販売、訪問買い取り、点検商法に注意 ~防犯への心得も~

被害に遭わない、遭いにくい行動習慣を!

★窃盗・強盗犯は事前に目星をつけていることが多いと言われています。信用性が不明な業者・人物を

むやみに自宅へ入れないことが大切です。

★電話でアンケートと称して家族構成を聞き取り、犯行に及んだ事例も報告されています。

★安易に玄関を開けない(インターホンで対応する)、留守番電話に設定することも有効です。

防犯面で不安を感じた場合は警察に相談してください。

困ったことがあったら消費生活センターへ

還付金詐欺に気をつけて! ~市役所は電話1本で還付しません~

「還付金があります。すぐに手続きが必要です」と市役所の職員を騙りATMに誘導する手口が多発しています。

★「ATMで保険料や医療費などを返金します」は全て詐欺です。

★不安に思ったときは、市役所や警察📞072(875)1234に相談してください。

困ったことがあったら消費生活センターへ

悪質商法のいろいろな手口を知る出前講座も実施しています。

不用品を買い取ります? ‟訪問購入”に注意!

本当の狙いは貴金属⁉食器や着物は訪問の口実かもしれません・・・

★貴金属など、売る予定のなかった物の売却を迫られても、きっぱりと断りましょう。予定外の物の売却

を迫るのは禁止行為です。

★一人で対応せず、家族や知人に同席してもらいましょう。

★買い取り業者から交付された書面で取引内容を確認しましょう。もし書面を渡されない場合は、交付を

求めましょう。

★訪問購入では消費者にクーリングオフが認められています。

★契約を断っても居座られたら警察に通報しましょう。

困ったことがあったら消費生活センターへ

お風呂の転倒に気をつけて! お風呂で癒されるはずが・・・・

★床にせっけんや泡があると危険です。

★好奇心旺盛な子どもは大人の見守りが必要です。

★保湿タイプの入浴剤を使用すると浴槽内もすべりやすくなる場合があります。

■商品が原因の事故があった・ありそうな場合のヒヤリ・ハットの情報提供を募集しています。

困ったことがあったら消費生活センターへ

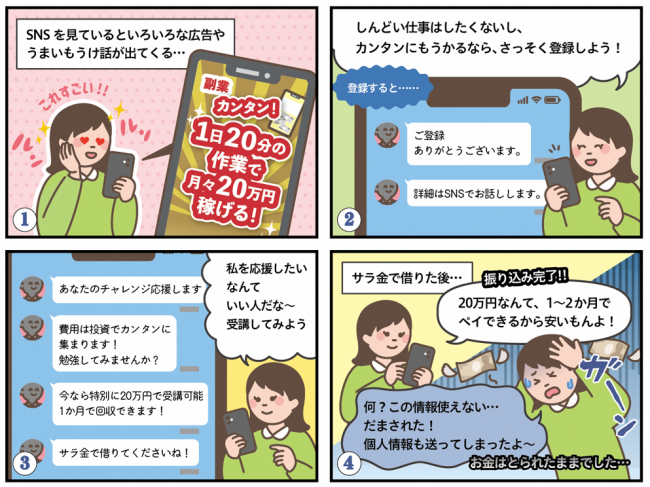

SNSからの❝もうけ話?❞は、❝損する話❞ もうかるなら自分でやりますよね…

★収入のモノサシを常に持ち、おかしいと思える感覚を持つことが必要です。モノサシとなるのは時間あ

たりの最低賃金です。参考:大阪府最低賃金は1,064円(9月5日時点)

★見ず知らずの人がSNSで高報酬をちらつかせる副業話は、まず詐欺と考えた方がよいでしょう(副業を

紹介するメリットは相手にない)。

★個人情報や写真などを送信すると取り返すことができません。慎重に判断してください。

困ったことがあったら消費生活センターへ

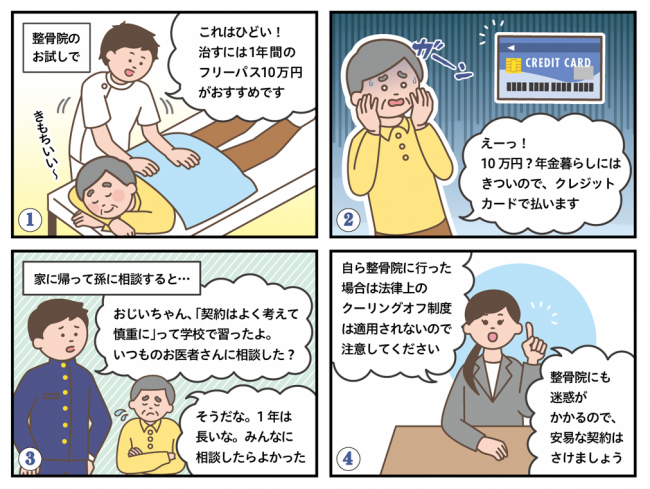

長期の契約はよく考えて! こんな相談が増えています

最近、「整骨院で長期契約や回数券を契約したが、解約したい」という相談が増えています。

★解約する場合は、民法の準委任契約の解除権を主張できます。

★「強引に契約させられた」「キャンセルできないと言われた」などの場合は、消費者契約法の適用での

契約取り消しを主張できる場合があります。

★安易な契約・解約は相手に迷惑をかけることになるので、一旦持ち帰って検討するなどしてください。

困ったことがあったら消費生活センターへ

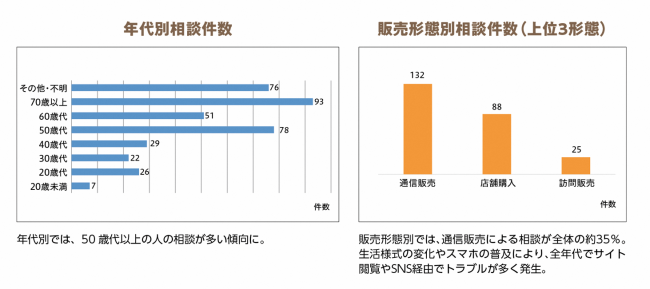

~令和5年度消費生活相談実績~

消費生活センターでは、事業者と消費者間での取引に関して生じた苦情、トラブル等に対する相談を受けています。令和5年度に受けた相談は382件、うち苦情は297件、問い合わせは85件でした。令和4年度に比べ相談件数は48件増加しています。

主な相談事例

●健康食品等のお試し購入

・“購入回数の縛りなし”との触れ込みで、安心して注文。初回受け取り後、解約連絡を試みるも電話が混雑していて通じず。そのうちに2回目が届き、やむなく定価で購入した。

⇒縛りが無くても、解約には色々な条件があります。“安さ”を前面に出したお試し購入には、くれぐれも慎重に。

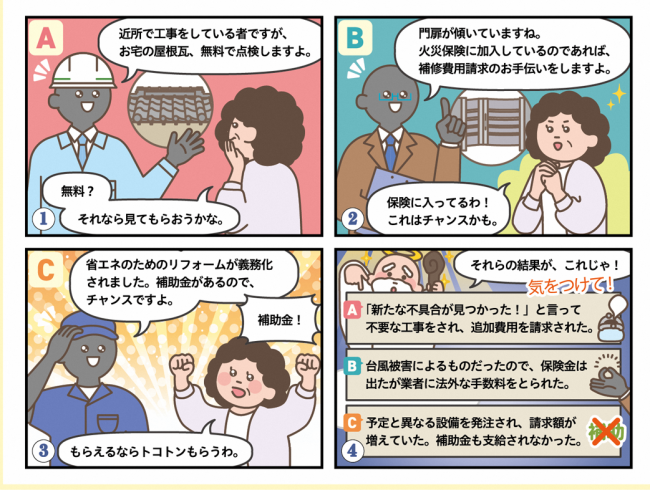

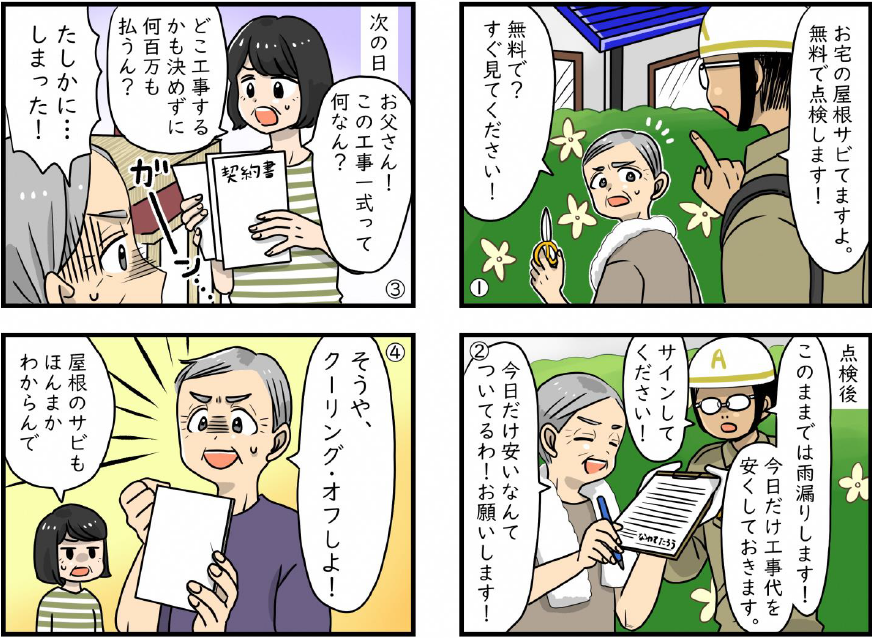

●屋根瓦、外構の点検・修理

・近所の工事に来ているが、無料で点検するとの触れ込みで点検を依頼。雨漏りもしていないのに、瓦を交換され高額な施工費用を支払った。

⇒一刻を争う事象はほとんどないので、必要に応じ見積もりを取り、相場感覚を身に着けておくことと、信頼できる地域密着の工務店に目星をつけておくことが大事です。いきなり訪問してきた業者とは契約しない等、家族でルールを決めておきましょう。

●クレジットカードの覚えのない請求(不正使用)

・クレジットカードの請求が高額であることに6か月後に気づいた。すぐにカード会社に連絡したが、連絡が遅かったため全額の補償はされなかった。

⇒以前は郵送されていた請求書を確認していたが、WEB明細になったことから発覚が遅れてしまったことが原因。必ず明細を確認することと、カード使用都度にメール通知されるサービス付加されたカードを使用することも有用です。

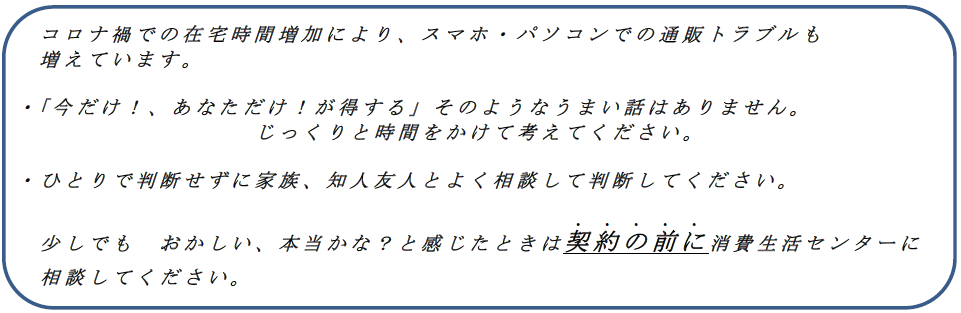

・「今だけ!、あなただけ!が得する」そのようなうまい話はありません。

・極端に安い商品やサービスには何か理由があるかも。ひとりで判断せずに家族、

友人とも時間をかけて検討を。

少しでも おかしい、本当かな?と感じたときは消費生活センターに相談してください。

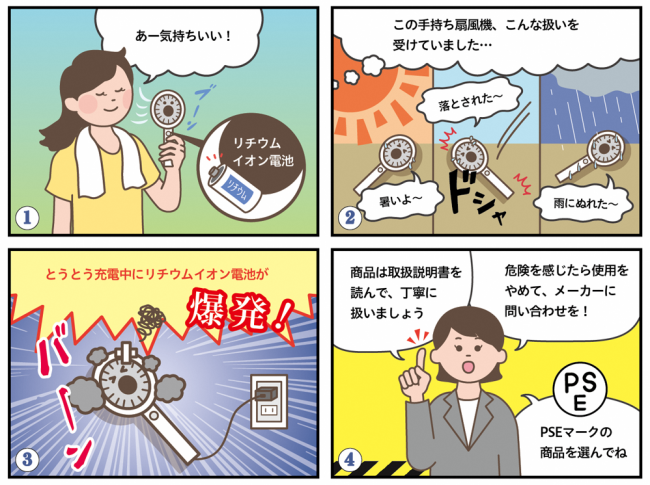

手持ち扇風機の取り扱いに注意

手持ち扇風機を充電中に爆発・発火したという相談が寄せられています。発火の原因は、主に内蔵されているリチウムイオン電池である場合が多いとされています。

手持ち扇風機を充電中に爆発・発火したという相談が寄せられています。発火の原因は、主に内蔵されているリチウムイオン電池である場合が多いとされています。

★取扱説明書をよく読み、安全に気をつけながら使用しましょう。

★電気用品安全法の基準を満たすPSEマークのある商品を選びましょう。

★製造事業者や販売者の連絡先が明記されているか確認を。

困ったことがあったら消費生活センターへ

解約しても返金なし!? ”脱毛エステ”の契約に注意

★長期間にわたる契約の場合、中途解約に条件がある場合があります。解約時の返金予定額を確認することが必要です。

★通い放題コースの場合、有料での施術期間・回数と、無料での施術期間・回数に分かれていることがほとんどです。本当に希望どおりの条件か考えましょう。

★事業者の倒産が相次いでいますが、その場合の返金はほぼ無理です。長期間にわたる高額契約は慎重に行ってください。

★お金がないと断っても、借金やクレジット契約を勧められることがほとんどです。身の丈にあった契約なのかを振り返ることが必要です。

困ったときは消費生活センターに相談を!

借金整理でトラブル!? インターネットやテレビの広告に注意

★最近、インターネットやテレビには、誤解を生み過度な期待を抱かせる誇大な広告が見られます。

★借金整理は、弁護士や認定司法書士と直接面談をして方針を決めるのが原則です。

★多重債務で債務整理を希望する人には、大阪弁護士会に弁護士紹介の依頼をすることもできますので相談してください。毎週火曜日13時から無料法律相談も実施中。

トラブル・被害があったら早めに相談してください。

トイレ・水まわりの修理サービスに注意 こんな相談、増えています

トラブル防止のポイント

漫画の(4)で「クーリングオフはできない」と業者が言っていますが、自宅への訪問を依頼して契約した場合でも、消費者がもともと高額な修理代金をともなう契約や新たな購入契約を締結する意思がなかったといえる場合には、クーリングオフの主張が可能な場合があります。

★マグネット広告の文言には、安い価格と甘い誘い文句が載っています。十分注意し、鵜呑みにしないようにしてください。

★日ごろから、近隣で評判の良い工事店などの情報を集めておくことも必要です。

困ったことがあったら消費生活センターへ

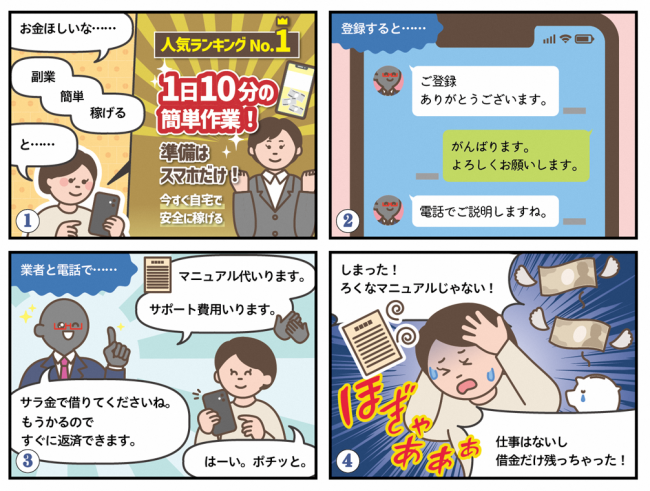

スマホひとつで簡単に稼げるはずが...

遠隔操作でお金を振り込むはめに... 若者だけでなく中高年も

★インスタグラムやYouTubeなどで「短時間で簡単に報酬」「スタンプを送るだけで稼げる」

といった広告が出てくる場合がありますが、うのみにしないでください。

★LINEで友だち登録後、スマートフォンの画面共有や遠隔操作で消費者金融から借金をさせ

て、業者のダミーの口座に入金させる手口も見受けられます。

★運転免許証や自分の銀行口座の情報を見知らぬ相手に送ると、悪用される恐れがあります。

★一度払ったお金を取り戻すのは困難です。契約前に友人や家族に相談するなど慎重に考えま

しょう!

悪徳商法に関する出前講座随時受け付け中!

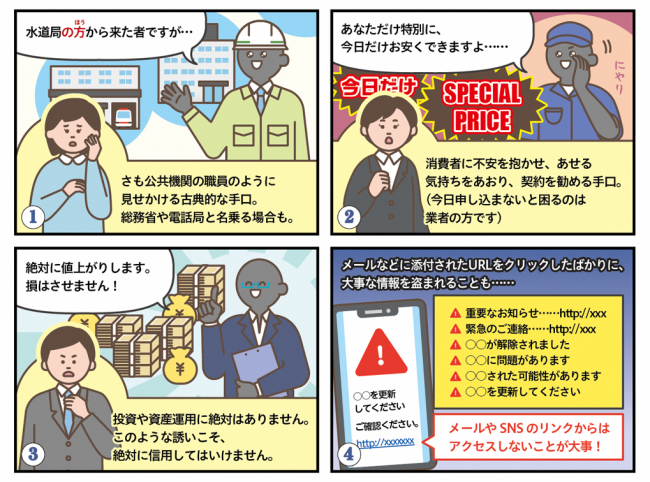

訪問販売・電話勧誘販売に注意! こんな誘いや言葉があぶない

被害に遭わない行動習慣を!

★固定電話は留守番電話にして知らない人からの電話には出ない。

★安易に玄関を開けない(インターホンで対応)。

★その場で契約せず、身近な人に相談する。

★あいまいな返事はしないで、はっきりと断る。

困ったことがあったら消費生活センターへ

こんな誘い文句・言葉があぶない!

被害に遭わない行動習慣を!被害防止の”あいうえお”を徹底しましょう。

あ ・・・ あけない 出ない

”帰ってください”をはっきりと

い ・・・ いりません!

相手にしないで電話を切る

う ・・・ うまい話には要注意

え ・・・ 遠慮なくまわりに相談

お ・・・ おかしいと思ったらすぐに相談

困ったことがあったら消費生活センターへ

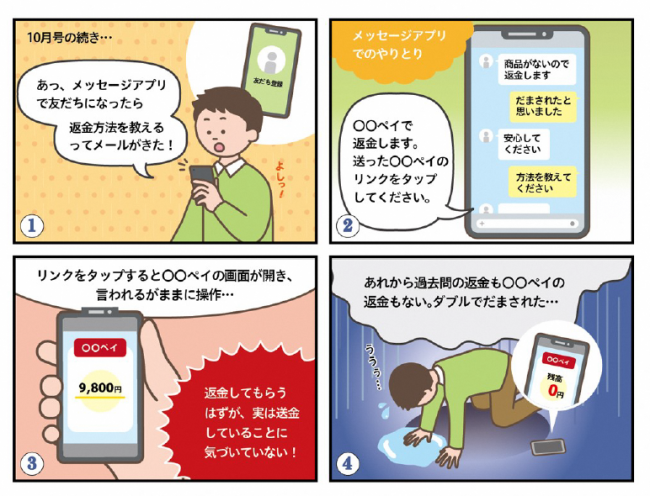

お金を払ったのに「過去問」が届かない!

詐欺サイトからの「返金します」の連絡に注意!

〈お金を払ったのに「過去問」が届かない〉

★インターネット通販で、「お金を払ったのに商品が届かない」という相談が多数あります。

だまされないためにチェック!

(1)店の住所・メールアドレス・電話番号などは確認しましたか?

(2)振込先口座は店の名義と一致していますか?(代引きにも注意)

(3)価格が極端に安くありませんか?

(4)不自然な日本語表記はないですか?

インターネットの向こうは、見ず知らずの相手です。だまされないようにするのはもちろん、自分の情報を伝えてよいか慎重に考えてください。

↓

〈詐欺サイトからの「返金します」の連絡に注意〉

★インターネットで購入した商品が届かず、ショップから「返金するからスマホ決済のアプリで試しに送金して」と連絡があり、更に被害が拡大する事例があります。

・スマホ決済に不慣れな人は特に気をつけてください。

・漫画で紹介した事例のように、二次被害があることも忘れないで!

困ったことがあったら消費生活センターへ

リフォーム事業者に注意! 突然の電話や訪問であなたを勧誘

★突然訪問してくる事業者は、さまざまな”おいしい”口実で勧誘してきます。

★突然訪問してくる事業者は、さまざまな”おいしい”口実で勧誘してきます。

→このような事業者とは契約しないことです。

対策

(1)その場で訪問事業者に点検させない。(相手にしない)

(2)補修工事の勧誘をされても、その場で契約しない。

(3)補修工事が必要と考える場合は、複数の事業者から見積もりをとる。

困ったことがあれば消費生活センターへ

スマホの名義貸しのバイトにご注意を!

・携帯電話料金の支払い義務は契約者が負います。

・相手方から「アルバイト先が支払う」などといわれても契約者が料金を請求され自分は利用していない等の理由で支払を拒絶することは困難です。

・携帯電話を他人に渡し、アルバイトとして報酬を得ることは、携帯電話不正利用防止法に抵触し、刑事責任を問われる可能性があります。

困ったことがあれば消費生活センターへ

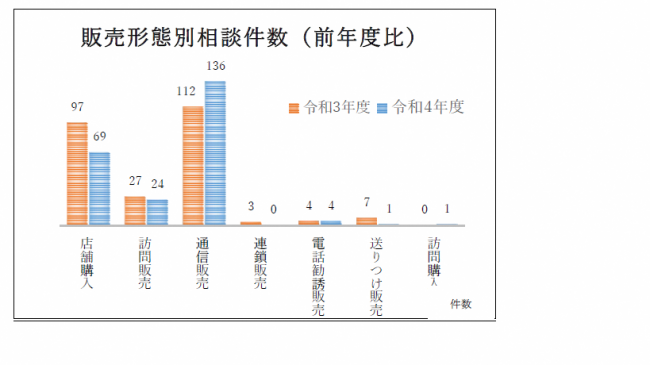

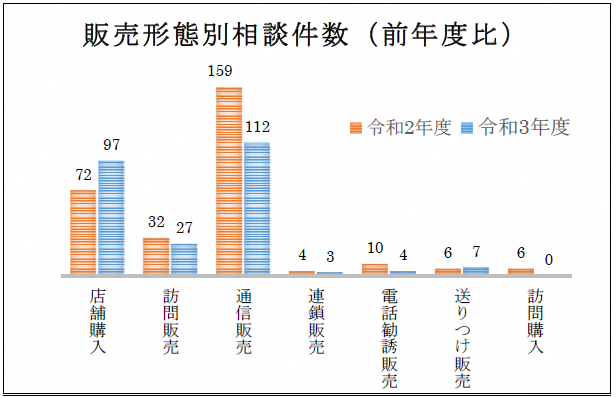

~令和4年度消費生活相談実績~

令和4年度に消費生活センターで受けた相談は334件、うち苦情は292件、問い合わせは42件でした。令和3年度に比べ相談件数は11件増加しています。

販売形態別では通信販売による相談が全相談数の約40%、店舗購入が同じく約20%を占めています。生活様式の変化やスマホの普及も相まって全年代でサイト閲覧やSNS経由でのトラブルが多く発生しています。

主な相談事例

サプリメントや化粧品の定期購入

・ネットで“定期購入の縛りなしで通常価格の9割引き”と記載された健康食品の広告をネットで発見。これはお得、と思い急いで規約を読まずに注文した。縛りがないと書いてあったので初回送付の品物のみと思っていたが、次月に2回目が送付され、定価での入金を請求された。驚いて契約内容を改めて調べると、縛りなしの意味は、“次回送付予定日の10日前までの解約連絡”が必要であることが記載されており、連絡していなかったので2回目が送付されたことが分かり、高い買物をしてしまった。

高額当選サイトへの代金振り込み

・スマホに“当選金を受け取ってほしい旨”のメールを受信。初めは疑っていたが、やり取りや書き込みを見るにつれ信じるようになった。高額な振込をしたがサイトと連絡がつかなくなった。

SNSの広告でエステ店に出向き会員になったが、予約がとれない、返金もされない

・エステ店でお得と言われ回数制限なしの会員になったが、予約がとれたのは初回のみ。以後予約できず、退会を申し入れたが、いまだに返金されない。そのエステグループは資金繰りが苦しいとの情報を後で知った。

ゲームへの高額課金

・高校生の娘(18歳)がコンビニでプリペイドカードを次々と購入。ゲームで高額課金をしてしまった。未成年であると思い、取消を依頼したが、無理と言われた。

(令和4年の民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられています)

偽サイトへの代金振り込み

・ブランドものの財布を安く売っているサイトを発見、残り1点との表示で急いで注

文。クレジットカード決済は出来ず、個人名義の口座に振り込み。

1週間経過するも届かないので調べてみるとサイトも消えていた。個人名義の口座しか

設定されていない業者は怪しいとの情報も聞いた気がするが失念していた。

レスキューサービストラブル

・トイレが詰まったため冷蔵庫に貼っていたマグネット広告(安さと早さが売り?)の業者に修理を頼んだ。広告の料金とかけ離れた高額な請求をされ納得できなかったが、怖くなり渋々支払った。

クレジットカードの覚えのない請求

・クレジットカードの請求が続くのでおかしいと思い、確認すると高額な買物が月々3000円のリボ払いになっていた。明細はWEB通知にしていたので気づくのが遅れた。契約時にリボ払い設定を了承していることが後でわかった。

屋根瓦のリフォーム代金トラブル

・訪問販売で屋根の無料点検後に、安いと思い工事を依頼。代金を支払ったが、相場より高いことが分かりクーリングオフを通知したが、業者が返金に応じない。

・「今だけ!、あなただけ!が得する」そのようなうまい話はありません。

・あまりにも安いもの、サービスには何か訳(わけ)があるかも知れません。

ひとりで判断せずに家族、友人とも時間をかけて検討してください。

少しでも おかしい、本当かな?と感じたときは消費生活センターに

相談してください。

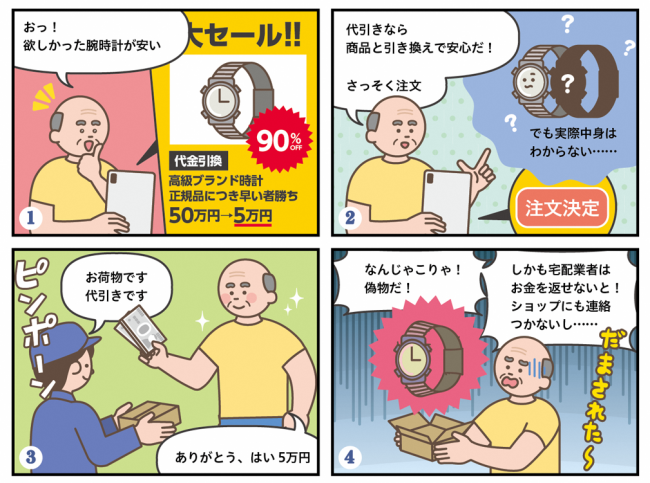

インターネット通販で偽物が届いた!

★インターネット通販で「代引き配達」のしくみが悪用されることがあります。

★宅配業者は、配達と集金をインターネット上の店舗から依頼されているだけなので、宅配業者からの返金は

困難です。

★著しく安い、日本語がおかしい、代引きでしか払えないなどの場合は注意してください。

★インターネットの向こうの相手は見ず知らずの他人です。契約は慎重に!

困った事があれば消費生活センターへ

”縛り”はない? 通販トラブル

一回限りじゃなかったの?また届いた…

「定期購入の縛りはありません!」「簡単な手続きをすれば2回めは送りません!」「お試し500円」

「定期購入の縛りはありません!」「簡単な手続きをすれば2回めは送りません!」「お試し500円」

見出しに喜んでスマートフォンでポチポチと注文してしまい、期日までに連絡できずに”2回目が届いた””こんなに高いと思わなかった”というトラブルが増加しています。

★注文前にウェブサイトの約款を読んで理解してください。お試し価格の詳細条件が記載されています。”簡単な手続き”ではないことがあります。(わからなければ注文しない!)

★業者のウェブサイトでは、多くの場合、プラス面の情報が強調されています。検討時にはその商品情報をインターネットでも調べてみましょう。(インターネットの情報は、玉石混交であることを理解し、利用しましょう。

★最終確認画面をスクリーンショットして残しておくことも必要です。

困った事があれば消費生活センターへ

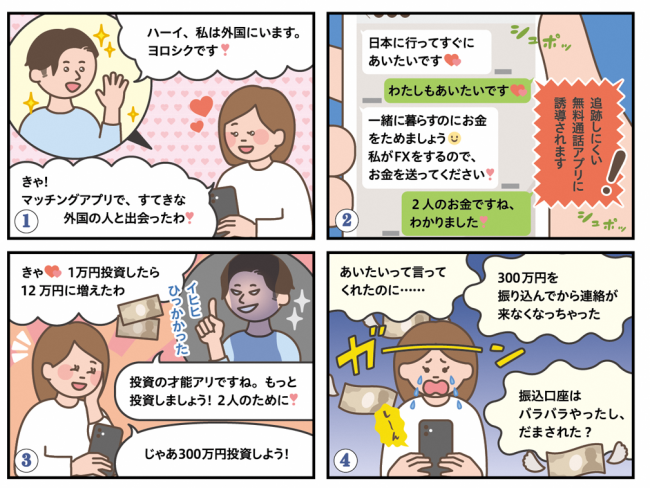

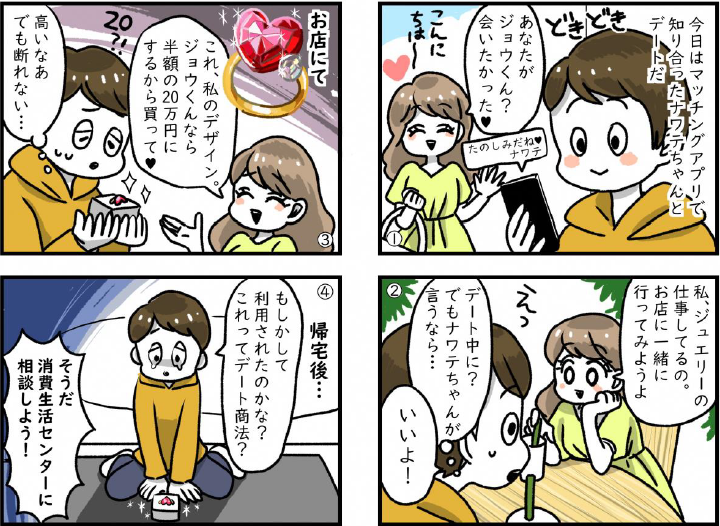

「愛してるから投資して」⁉ ~ロマンス詐欺にご注意を~

マッチングアプリやSNSで、好意につけ込まれてお金をだまし取られる事例がみられます。

・最初から好意にお金をからめてくる場合は疑ってください。

・万一振り込んでしまったら、口座凍結などの方法がありますが、返金される見込みは低いと思って下さい。

すぐに警察にも相談を。

困ったことがあれば消費生活センターへ

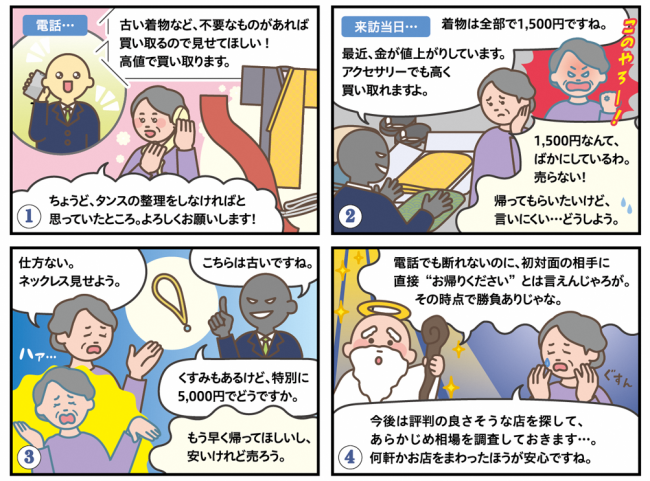

訪問買い取りにご注意を! ~着物は買ってくれないの?~

着物買い取りします!というアポイント電話を受けて了承したが、着物には目もくれず貴金属を相場より安く買い取りされて後悔している、というトラブルが多く発生しています。

・基本的に着物は売りたい人が圧倒的に多く、買い手市場になっており、値段はほぼ付きません。

・買い取り業者が欲しいものは、貴金属やブランド品、時計等の“相場のあるもの”、“在庫回転率の高いもの”です。

・アポイントを受けて来訪した事業者に何も買い取りさせずに帰ってもらうことに負い目を感じ、不本意な買い取りを了承してしまうことがほとんどです。来訪という閉鎖環境を作らないことが肝要です。訪問買い取りには8日間のクーリングオフ制度の適用があります。

困ったことがあれば消費生活センターへ

宅配業者をかたった不在通知メールに注意!

このような相談が全国的に寄せられています。

☆ショートメッセージでURLをクリックさせ、アプリをダウンロードさせる。

➡このようなメッセージは無視してください!

➡もしダウンロードしたら次のことを行ってください。

(1)すぐに機内モードにする (2)不正アプリをアンインストールする

(3)スマートフォンの初期化 (4)アカウントのパスワード変更

(5)請求の確認 など

詳しい対処法は「IPA(独立行政法人情報処理推進機構)」「宅配業者」で検索してください。

ほかにもカード会社や銀行をかたった手口があります。

・困った時は消費生活センターにご相談ください。

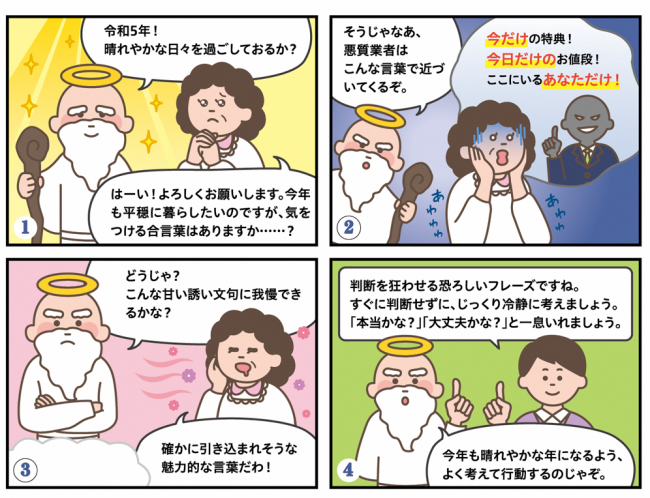

最新の注意で楽しい1年に!

消費生活センターには様々な相談が寄せられますが、意外に多いキーワードがあります。

それは「今だけと言われた、今日限りとの説明であった」というものです。悪質事業者は時間を武器に攻め込んできます。”安くなる、得する、今だけ、キャンペーン価格”などのフレーズを使用します。

このような触れ込みを耳にしたときは、すぐに結論を出さずに、こちらが時間をかけて考えてください。今すぐに結論を出さなければ損をすることはほとんどありません。

契約は重要な意思表示ですから、慎重に判断してください。

・困った時は消費生活センターにご相談ください。

市民の皆さんが安心して笑顔で暮らせる一年になりますように。

グラスファイバー(ガラス繊維強化プラスチック製の傘)にご注意!

~身の回りの生活用品にも危険があります~

【トラブルのポイント】

グラスファイバー製の傘骨が折れて、飛び出したガラス繊維を触って細かな繊維が手に刺さり怪我をしたという相談が寄せられています。

・グラスファイバーは弾力性があり軽量であるとして、最近傘の骨に使用される場合が見受けられますが、強度は必ずしも一定ではありません。

・傘の骨が折れると、ガラス繊維が飛び出して皮膚に刺さってしまう恐れがあるため、不用意に素手で触らないようにしましょう。

・万一刺さった場合はガムテープで取る、抜けない時は医者に行くなどしましょう。

・家庭用品品質表示法に基づく注意書きがあるのでよく読んで使ってください。

困ったときは消費生活センターに連絡してください。

インターネット通販でのトラブル

~商品が届かない、ニセモノが届いた~

【トラブルのポイント】

手軽で便利なはずの通販ですが、「ニセモノが届いた」「商品が届かず、連絡もつかなくなった」というトラ

ブルが増加しています。

★通販サイトの所在地や連絡先、利用者の評価など、事業者の情報を自分でしっかりと確認してください。

(マップ機能で確認すると、空き地だった、無関係の工場だったという例もあります)

★一般流通価格より大幅に安く販売されている場合には、特に注意してください。(普段値引きのない有名ブ

ランド品の廉価販売で誘因するサイトにも注意)

★支払方法が銀行振り込みしか用意されておらず、個人の名義の場合も特に注意してください。

困ったときは消費生活センターに連絡してください。

子どものオンラインゲームにご注意を!

~おとなしく遊んでいると思っていたら~

【トラブルのポイント】

小中学生によるオンラインゲームの課金の相談が寄せられています。

・多くの場合は、親に内緒でクレジットカードを持ち出しスマホにカードの情報をいれる、あるいは、試しに課金したらすでにカードの情報が入っており課金できた、です。

コンビニでプリペイドカードを購入した事例もあります。

・スマホを子どもに持たせる場合は、ペアレンタルコントロールを利用する、定期的に現実に即した使い方を話し合う、などしましょう。

・18歳未満は未成年者取消しの主張ができますが、ゲーム会社が返金に応じない場合もあります。

困ったときは消費生活センターに連絡してください。

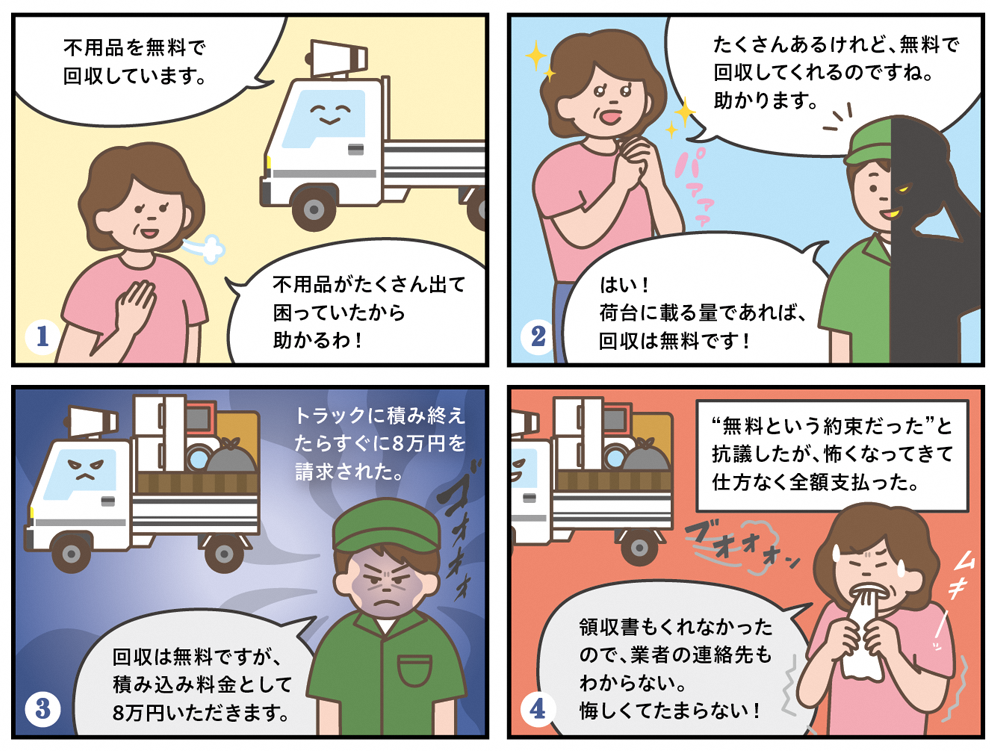

廃品回収サービスのトラブル ~無料のはずが8万円~

【トラブルのポイント】

無料回収をうたって巡回している廃品回収業者に依頼したら「回収は無料ですが、積み込み料金がかかった」

と積み込み後に料金を請求されるトラブルが発生しています。

・粗大ごみや不燃ごみが出たときは、粗大ごみ受付センターに電話(072-864-1015)、あるいはインターネッ

トで申し込んでください。

・家庭から出る不用品を回収するためには、「一般廃棄物収集運搬業許可」免許を受けた事業者しか行えませ

ん。安易に廃品廃品回収業者に処分を依頼することは、料金トラブルはもとより不法投棄される恐れもありま

すので十分ご注意ください。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!

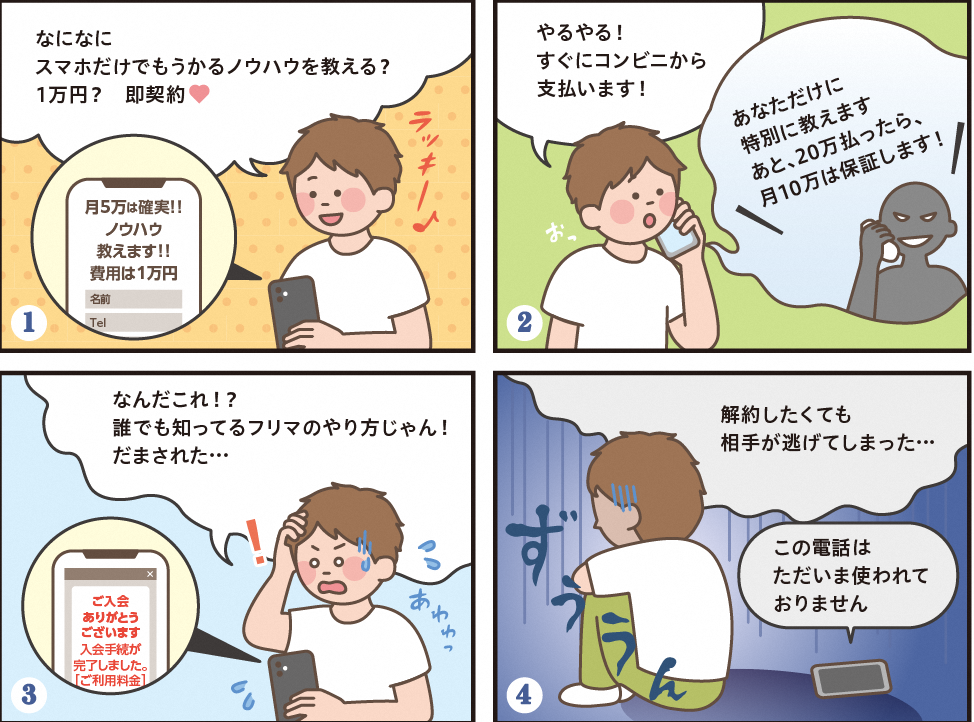

副業サイトにご注意を! ~楽して簡単にはもうかりません~

【トラブル防止のポイント】

★SNSの広告をきっかけに、副業やギャンブルの情報商材を購入して被害にあう苦情がよせられています。

★2コマ目のように相手からの電話で契約した場合は、クーリングオフの主張ができます。

★「必ずもうかる」と言われたのにもうからなければ、不実告知で契約の取り消しを主張できますが、相手が応じない・連絡がつかないなどの場合が多いので気を付けてください。

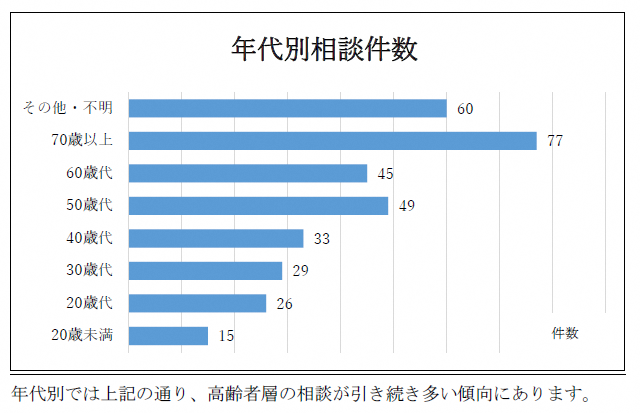

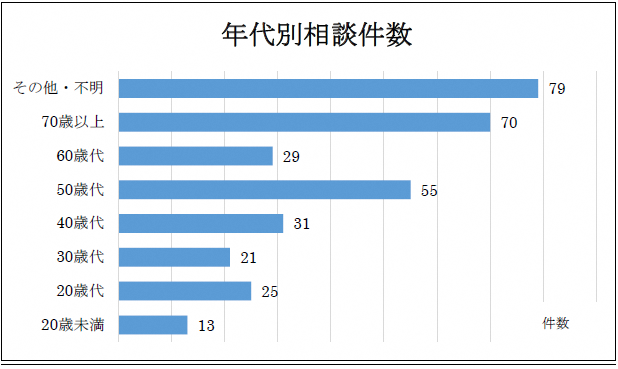

~令和3年度消費生活相談実績~

令和3年度に消費生活センターで受けた相談は323件、うち苦情は275件、問い合わせは48件でした。令和2年度に比べ相談件数は76件減少しています。

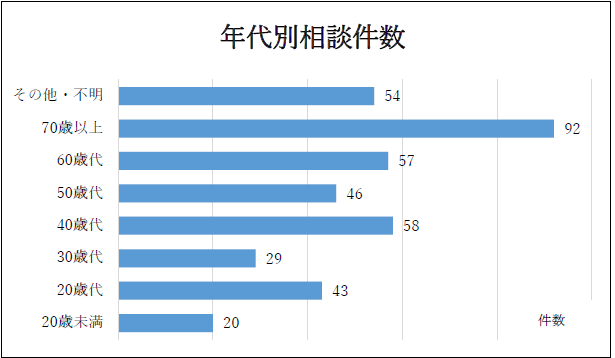

年代別では上記の通り、高齢者層の相談が引き続き多い傾向にあります。

販売形態別では通信販売による相談が全相談数の約35%、店舗購入が同じく約30%を占めています。生活様式の変化やスマホの普及も相まってサイト閲覧やSNS経由でのトラブルも多く発生しています。

通信販売による相談事例

サプリメントや化粧品の定期購入

ネットで“定価の7割引き”と記載の健康食品を規約を読まずに注文した。1回だけと思っていたが、次月に2回目が送付され、定価を請求された。驚いて契約内容を改めて調べると、初回のみが7割引きで、残り3回を定価で購入することが条件となっていた。

情報商材の購入

ネットによる検索やSNSで知り合った人からの紹介等で「簡単に稼げる」という触れ込みを信じ、高額な情報商材を購入したが、全く役に立たないレベルのものであった。

注文していない商品や不審メールが届いた、という相談

「大手通販サイトから注文した覚えのない荷物が宅配ボックスに届いた」「宅配業者を名乗った不在通知がショートメッセージで送られてきた」などの相談。

ゲームへの高額課金

高校生が親のクレジットカードが登録されたゲーム機で高額の課金。後日カード会社からの請求で発覚。

偽サイトへの代金振り込み

トレーニング用品を通常よりかなり安いサイトを発見、残り1点との表示で急いで注

文。送信されたメール記載の個人名義の口座に振り込み。不安になって調べてみるとサ

イトが消えており、品物も届かない。

レスキューサービストラブル

トイレが詰まったためインターネットで検索し、安さと早さを売りにした業者に修理を頼んだ。広告の料金とかけ離れた高額な請求をされ支払った。

その他の相談事例

・1年間のエステ施術を店舗で契約、予約が取りにくいことから解約を申し出たが、解約金が戻らない。

・賃貸住宅に5年間居住し、退去したらクロス張替え等の原状回復費用として賃料3か月分の金額を請求された。

・海産物を格安で送るという強引な勧誘電話があり、渋々承諾。実際に送られてきた商品は代金の半分以下の値打ちしかない代物であった。

・1年前に温浴施設の回数券を購入しており、先日久しぶりに利用しようと訪問すると、施設が閉鎖されており、払い戻し期間も経過していた。

・「今だけ!、あなただけ!が得する」そのようなうまい話はありません。

・ひとりで判断せずに家族、友人とも時間をかけて相談してください。

* 令和4年4月1日より成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられました。

親権者等の同意なく結んだ契約が取り消せる「未成年者取消権」が行使できなく

なる 18 歳、19 歳が当事者の契約トラブルに注意が必要です。

少しでも おかしい、本当かな?と感じたときは契約の前に消費生活センターに

相談してください。契約後でもお気軽にどうぞ!

ネットのレスキューサービスに気を付けて!

【トラブル防止のポイント】

★ネットで安価な料金を提示し、高額な料金を請求されたというレスキューサービス(水漏れの修理、鍵の開錠、トイレの詰まり

解消など)の相談が急増しており、消費者庁も注意を呼びかけています。

★消費者庁は2月25日にホームページで「消費者がもともと高額な作業料金を伴う契約を締結する意思を有していなかったと

といえる場合には、クーリングオフが認められます」との見解を示しています。

★支払ってしまうと返金を渋るケースが見受けられます。

★ネットの業者の良し悪しは判断が難しいので、家族で顔のみえる信頼できる業者を探しておきましょう。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!

その香り困っている人がいるかも?

【私たちにできること】

★香りの強さの感じ方には個人差があります。

★柔軟剤に限らず香りの程度は商品選択のひとつのめやすになります。

★香りアレルギー(化学物質過敏症)に悩む人に配慮をした使い方をお願いします。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!

5月は消費者月間です!

令和4年のテーマは「考えよう!大人になるとできること、気をつけること~18歳から大人に~」です。

民法改正により令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わりました!

18・19歳の人・・・・・・・・・・4月1日から成年

17歳の人・・・・18歳の誕生日が来たら成年

何が変わるの?

★親権者の同意がなくても成年として1人で契約ができるようになります。(事業者判断でできない場合あり)

★未成年者として保護の対象ではなくなるので、未成年者取り消しができなくなります。

例 オンラインゲーム、脱毛エステ、マルチ商法など

社会経験や契約に関する知識が乏しい若者にターゲットを定めて勧誘してくる悪質業者もいます。

標的にされないように契約は慎重にしてください。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!

転売ビジネスにご注意!

【トラブル防止のポイント】

・転売ビジネスとは、安く仕入れた商品をフリマサイト等で高値で販売して差額を儲けることです。

・簡単に儲かる仕事はありません。おいしい話には十分気を付けてください。

・通信販売にはクーリングオフ制度はありません。まわりの人に相談するなど、契約は慎重にしましょう。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!

未成年者の脱毛エステ契約!

!

!

【トラブル防止のポイント】

★2022年4月1日以降は民法改正で成年年齢が引き下げられるため注意してください。

2002年4月1日より前に生まれた人は20才の誕生日に成年

2002年4月2日~2004年4月1日生まれの人は2022年4月1日に成年

2004年4月2日より後に生まれた人は18歳の誕生日に成年

★未成年者は未熟なため、法定代理人の同意を得ないで契約した場合は法定代理人もしくは未成年者自身に契約の取消権があります(※例外あり)。

※未成年なのに成年であると嘘をついて契約した場合など、取り消すことができないこともあります。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!

未成年者のマルチ商法契約!

【トラブル防止のポイント】

★2022年4月1日以降は民法改正で成年年齢が引き下げられるため注意してください。

2002年4月1日より前に生まれた人は20才の誕生日に成年

2002年4月2日~2004年4月1日生まれの人は2022年4月1日に成年

2004年4月2日より後に生まれた人は18歳の誕生日に成年

★成年になると今までできなかった契約ができるようになり、悪質商法のターゲットにされる可能性があります。

★未成年者は未熟なため、法定代理人の同意を得ないで契約した場合は法定代理人もしくは未成年者自身に契約の取消権があります(※例外あり)。

※未成年なのに成年であると嘘をついて契約した場合など、取り消すことができないこともあります。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!

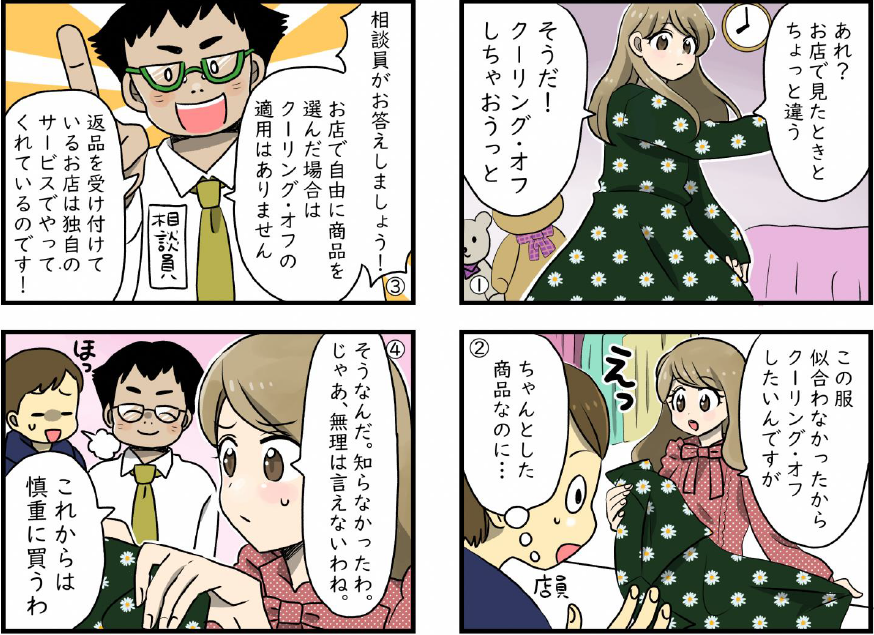

お店で直接買った商品はクーリング・オフ対象外です

【トラブル防止のポイント】

★クーリング・オフが可能な取引の対象は法律で定められています。

★お店で自由に商品を選び、価格等納得して買った場合はクーリング・オフの対象外です。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください

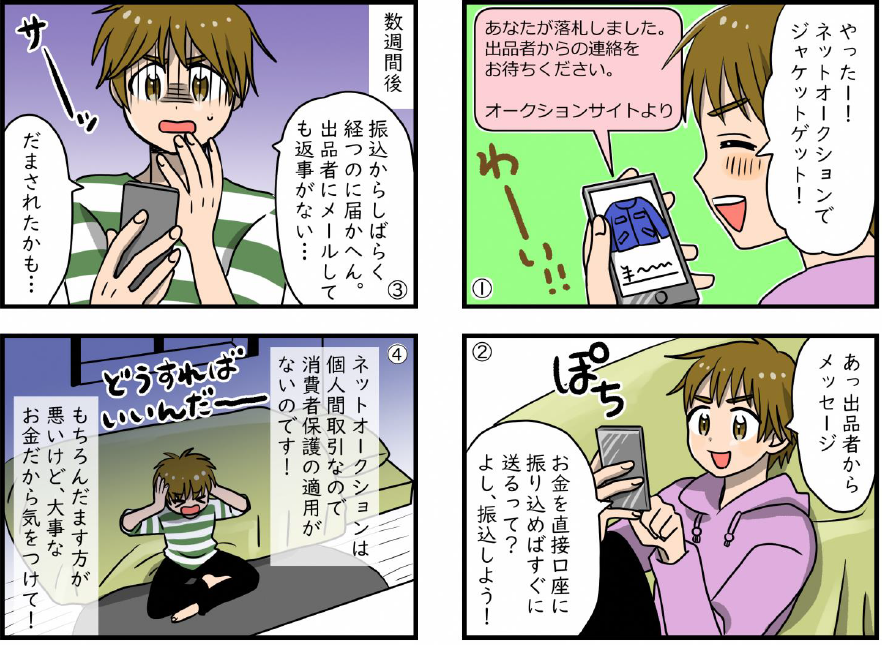

ネットオークションで商品が届かない!

【トラブル防止のポイント】

★見ず知らずの相手との取引です。疑問点は出品者やサイトに質問し、不安な場合は入札をやめましょう。

★オークションサイトの規約やガイドライン、トラブル情報を確認しましょう。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください

点検商法にご注意を!

トラブル防止のポイント

★無料で点検して不安をあおり契約させる点検商法に注意してください。

★訪問販売では、契約書面を受け取って8日間はクーリング・オフができます。

★工事が必要な場合は、複数の業者から相見積もりを取りましょう。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!

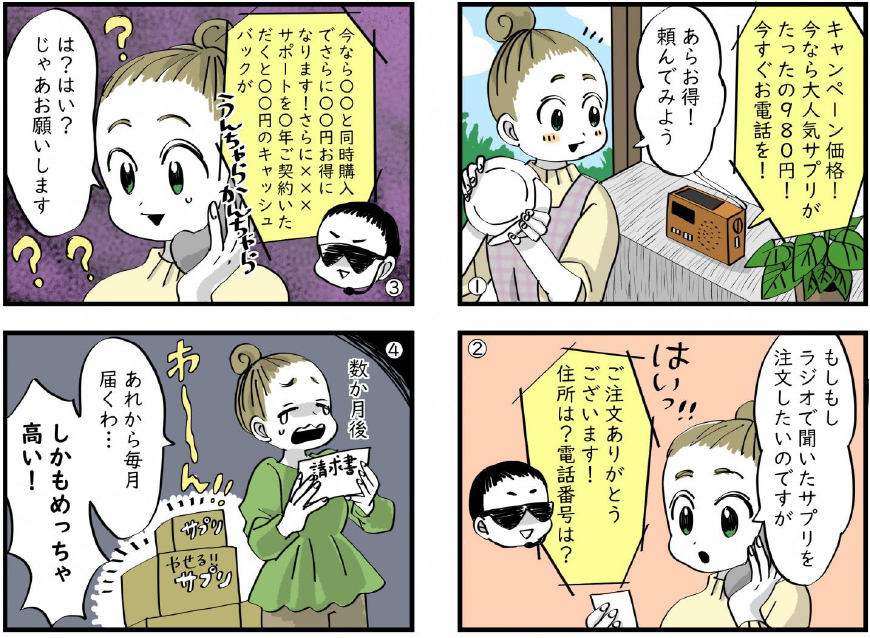

テレビ・ラジオCMの通信販売の落とし穴!

トラブル防止のポイント

★テレビやラジオのCMは細かい注意点を伝えていない場合や、こちらが聞き逃すことがあります。

★キャンペーン以外の契約を勧められて、納得できなかったりよくわからない場合はきっぱり断りましょう。

★毎月商品が届く定期購入によるトラブルの相談が急増しています。通信販売には法律上クーリング・オフの規定がありません。注意してください。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください

令和2年度消費生活相談実績

令和2年度に消費生活センターで受けた相談は399件、うち苦情は341件、問い合わせは58件でした。令和元年度に比べ相談件数は24件増加しています。

年代別では上記の通り、高齢者層の相談が引き続き 多い傾向にあります。

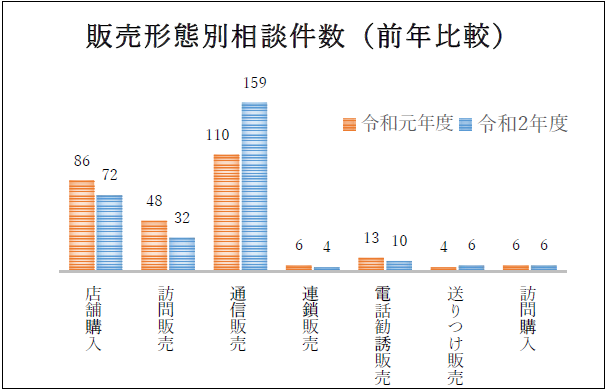

販売形態別では通信販売による相談が全相談数の約40%を占めており、大きく増加しています。スマホの普及により、年代を問わず気軽にサイト閲覧が可能となり、SNSの発信等も増加し、これらに原因したトラブルも増加しています。

通信販売による相談事例

サプリメントや化粧品の定期購入

・ネットで格安のサプリメントを注文したら定期購入になっており、契約内容を改めて調べると4回継続購入が条件となっていた。

・スマホから、毎月届くが解約自由(縛りのない条件)という化粧品を購入。初回で解約しようと思い、電話しているが業者につながらず2回目が届き料金請求された。

スマホゲームへの高額課金

・中学生が親のクレジットカードをスマホに登録、年齢を偽りゲームに没頭、後日カード会社からの請求で発覚。

偽サイトへの代金振り込み

・キャンプ用品が安いサイトで注文。送られてきたメールに記載された個人名義の口座に疑問を感じながらも代金を振り込んだ。品物が届かないので不安になって調べてみると、サイトがなくなっていた。

レスキューサービストラブル

・夜中にトイレが詰まったので、インターネットでサイトを検索、先頭にあった格安業者に電話して来てもらったが、高額な費用を請求された。

・パソコン使用中に警告音が出て、ウイルス感染したとの表示。慌てて記載されたサイトにクレジットカード番号を入力して支払ったが、感染していないことが判明。

その他の相談事例

・近所を廻っているという業者から屋根や外壁が痛んでいると指摘された。今なら特別価格で施工すると言われ契約。よく考えると不要な工事であったと後悔している。

・スマホを買い替えるために店舗訪問。安くなると言われ、使いもしないタブレットを契約してしまった。タブレットの月額料金分が高くなってしまった。

・月10万円儲かる特別情報を教えるサイトに登録、エクゼクティブコース料金80万円を振り込んだが、雑誌レベルの情報しか提供されない。

マッチングアプリの出会いに気を付けて!

トラブル防止のポイント

★ネットの向こうの相手の信用性はわかりません。

★おかしいと感じたらきっぱり断りましょう。

★クーリング・オフ(無条件解約)ができる場合があるので、しまったと思ったら早めに相談してください。

★やりとりしたデータは証拠になるので残しておきましょう。

困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください