本文

入院時の食事代

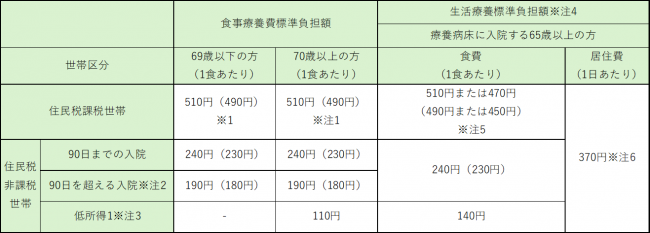

入院中の食事代(食事療養標準負担額)は、1食につき510円(令和7年3月31日までは490円。ただし、下表の注1及び注4に該当する場合を除く)の自己負担が必要です。

住民税非課税世帯の方が入院する場合は、食事代等(入院中の食事代及び療養病床に入院される65歳以上の方の生活療養標準負担額)を、下表のとおり減額します。

マイナ保険証による受付ができる医療機関で入院する場合は、マイナ保険証または資格確認書を提示することで、事前の手続きなく食事代等の減額が受けられます(資格確認書を提示する場合は、本人同意が必要です)。ただし、69歳以下で非課税世帯の方、または70歳以上で低所得2区分の方で、入院日数が90日を超えるときの減額を受けるためには、申請が必要です。

マイナ保険証による受付ができない医療機関で入院する場合は、申請が必要です(申請した月の初日から対象となります)。認定された方には標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、速やかに医療機関の窓口に提示してください。

なお、診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得を基に判定します(減額認定証の切り替えは8月に行われます)。

1.一食あたりの食事代

表:入院時食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

※令和7年3月31日までは()内の金額となります。

注1:小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者の場合は、住民税課税世帯でも300円(280円)となります。また、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している方で平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する者の食事療養標準負担額については、260円となります。

注2:非課税の区分(所得区分「オ」または「低所得2」)の認定を受けていた期間(低所得1区分の認定を受けていた期間を除く)の入院日数が直近の12ヶ月間で90日を超えた場合、保険年金課で申請をして認定を受けると、原則、申請した翌月から該当となります。

注3:世帯全員が住民税非課税で、かつ、公的年金収入がある場合は、公的年金収入からの控除額を80万円、給与所得がある場合は、給与所得からの控除額を10万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯に属する70歳以上の方。

注4:入院する病床が療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。また、入院医療の必要性の高い状態等である方については食事療養標準負担額の負担となりますが、指定難病患者の場合は、住民税課税世帯でも300円(280円)となります。

注5:管理栄養士等により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす医療機関の場合は510円、それ以外の場合は470円となります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

注6:指定難病患者の方は0円となります。

2.『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付・更新および長期認定の申請について

交付・更新

70歳未満の被保険者はすべて対象です。

70歳以上75歳未満の人は住民税非課税世帯の人及び現役並み所得区分の1、2の人が対象です。一般・現役並み課税所得690万円以上の人の発行はありません。

長期入院該当

70歳未満の所得区分「オ」または、70歳以上75歳未満の「低所得2」の認定を受けていた期間(低所得1区分の認定を受けていた期間を除く)の入院日数が直近の12ヶ月間で90日を超えた人

標準負担額(入院時の食費)の差額支給

入院時の食費(標準負担額)について、長期入院該当の認定を受けた後で、実際に支払った額と本来の額との差額があるときは差額分の申請ができる場合があります。該当する方は、保険年金課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの(交付・更新・長期入院該当)

- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 委任状(別世帯の方による代理申請の場合)

- 現在お使いの『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』(交付済みの方)

- 医療機関の領収書など90日を超える入院期間を証明できるもの(長期入院該当時のみ)

『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の有効期限は、発効月の初日から直近の7月末までです。引き続き『国民健康保険標準負担額減額認定証』または『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付が必要な人は、7月下旬頃に更新手続にお越しください。